7月20日に津久井城市民協働調査の講習会を津久井湖城山公園で開催し、13名の参加がありました。

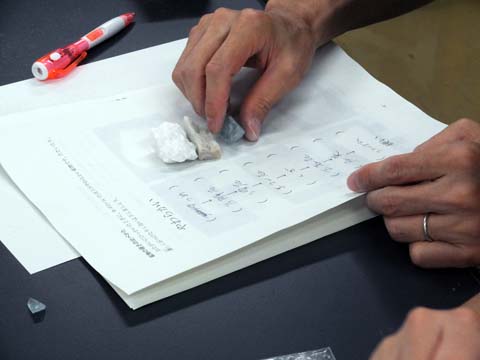

今回のテーマは「土壁(つちかべ)」。津久井城の御屋敷曲輪(おやしきぐるわ)からは土壁材が出土しています。

御屋敷曲輪からみつかった土壁材

よくみると溝があると思います。これは竹で作った壁の下地である「小舞」(こまい)の痕跡と考えられます。

点線の部分が小舞の幅です (縦1列、横2列)

土壁材は土器のように焼けて硬く締まっています。また土壁材がみつかるところは礎石建物があった場所とちょうど重なります。このことから土壁を持つ建物が御屋敷曲輪にあり、火災に遭ったことがわかります。

土壁材を説明中

さて、土壁材について学んだあとは、実際に土壁をつくります。今回は、相州武井組建工さんにご協力いただきました。

相州武井組建工さん

稲わらを混ぜた土(左)竹小舞を組んだ壁の骨組(右)

土の作り方、小舞の組み方の説明を受け、骨組みに土を塗っていきます。

職人技が披露されます。

土を塗った場所の裏側。小舞の間から土がでています。

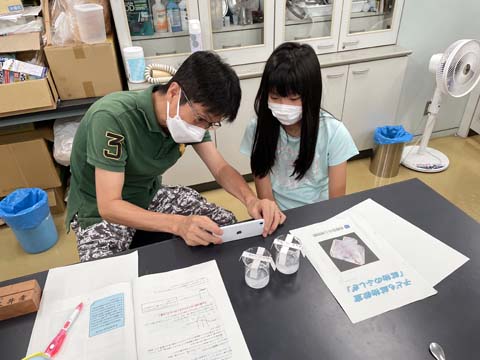

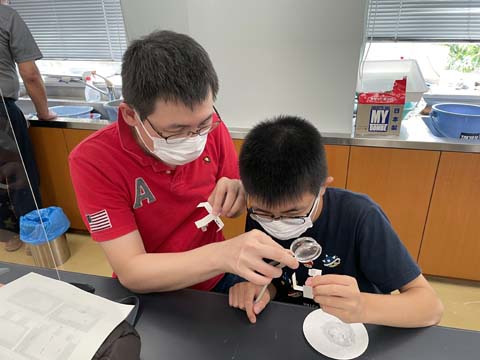

職人さんの実技を観た後は、参加者みんなで体験します。

実際に体験!

土壁づくりが初めての方が大半で、非常に良い経験ができました。

作業後の土壁。右上は 小舞をみせるために土を塗っていません。

土壁はこの後2週間乾かし、再度仕上げ塗りをして完成です。完成した土壁は津久井湖城山公園でしばらく展示するとのことです。

また年明け3月には今回作成した土壁を使用し、再度土壁について学びます。今回は座学と土壁製作体験とかなり内容が濃く、充実した講習会となりました。

次回、8月17日は、津久井城がある城山周辺の先史時代について博物館の学芸員が講義を行います。城山周辺に生きた先史時代の人々に迫ります。講義の様子はこのブログで紹介いたしますのでお楽しみに!