8月2日から、博物館実習が始まりました。この実習は、大学で学芸員資格を取得するためのカリキュラムの中の、総仕上げともいえる必須科目です。今年度は県内外の大学から19名を受入れました。初日は、講義と館内の見学などが中心となり、相模原市立博物館の活動や施設の概要をみっちり学びます。

初日は講義と見学が中心です

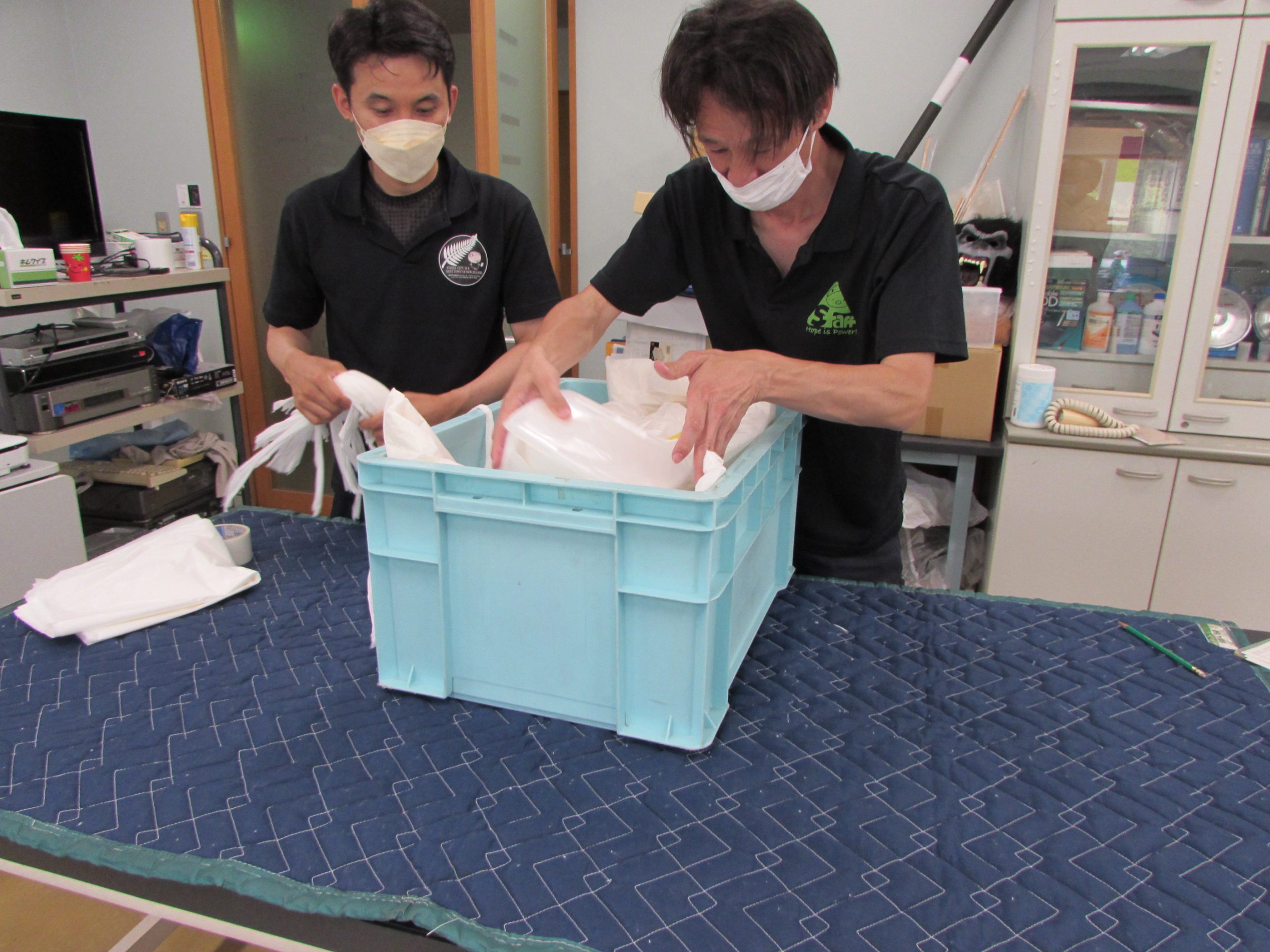

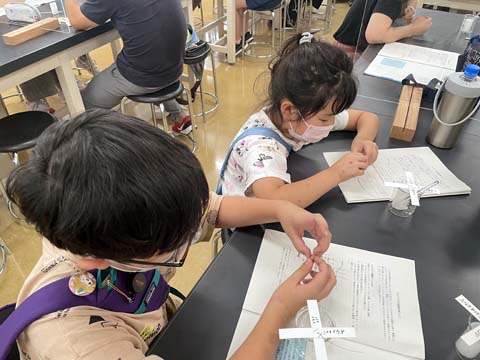

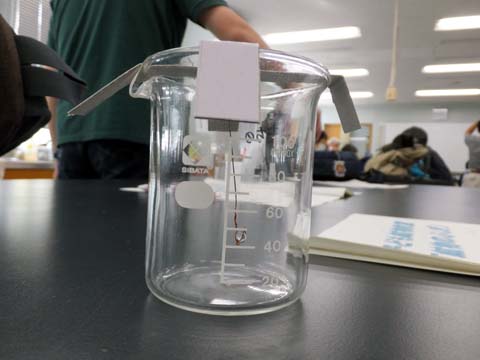

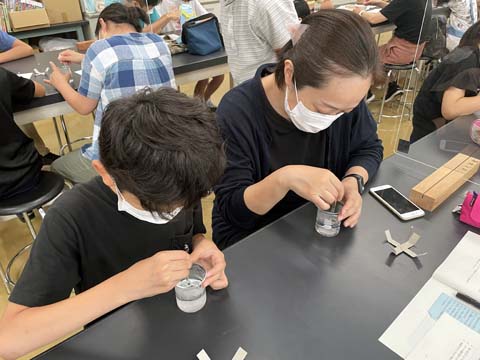

そして、二日目の8月3日は資料取り扱いの実習です。人文系資料(掛軸など)、自然系資料(植物標本)、梱包作業(土器を用いた梱包)と、3班に分かれてローテーションしながら実習します。

掛軸の取り扱い 背中が緊張しています

押し葉標本の台紙貼り作業は、専門ボランティアの方から指導を受けます

本物の土器を梱包しています

三日目の8月4日は、展示解説実習です。各分野に分かれ、実習生が常設展示の資料の一つを選び、シナリオ作成から実際の解説まで行います。これがなかなか厳しい課題で、当館の展示解説は、資料を単に説明するだけではダメと、実習生へ初めに伝えられます。解説者と参加者(この場合は他の実習生)が時間を共有していることを実感できる方法と内容であることが求められます。

学芸員の指導を受けながら展示解説のシナリオ作り

1回リハーサルを行い、様々な改善点を受けて、再度、2回目に臨みます。

クイズやジェスチャーを交えながら解説を試みます

参加者との対話の中で、資料が内在する情報をどのように感じ取ったのかなど共有しながら進めば合格点です。

展示解説は、自分が心から伝えたいと思うことを伝えるのが一番大切です

緊張とプレッシャーの中でも実習生はがんばって課題をこなしていました。全体で同じ日程で動くのはここまでとなり、残りの6日間は8月下旬から9月下旬にかけて、各分野に分かれて実習を行います。

-scaled.jpg)