前回は、津久井地域で正月14日頃の小正月(こしょうがつ)に作られていたいくつかのものを紹介しました。そのなかには「削りかけ(けずりかけ)」があり、次の写真は緑区佐野川地区での製作で前回も紹介しました。

ところが、神奈川県内では、同じく削りかけと呼ばれる、ニワトコなどの木の表皮を削り取って、中の白い幹の部分を薄く削って花のようにした削りかけがあり、実はこちらの削りかけの方が一般的でした。

下の一・二枚目は、厚木市妻田(昭和63年[1988]12月12日撮影)、三・四枚目は秦野市上今川町(平成12年[2000]4月9日)で、いずれも地元の方にお願いして作っていただき、完成したものを博物館で保管しています。

県内では県央部から県西部を中心とする広い地域で削りかけを作り、神棚などにお供えしたり、正月15日朝の小豆粥(あずきがゆ)を削りかけでかき混ぜることが行われました。

次の写真は、文化財記録映画「続・相模原の年中行事」撮影の際のもので、南区磯部でにわとこの木の先端を三つにさいて団子をはさみ、小豆粥をかき混ぜているところです(平成元年[1989]1月)。ただし、この木のことは削りかけとは呼んでいません。

関連して、妻田では正月15日に削りかけの上部を十字に割って団子をはさみ、水田の苗代(なえしろ)に水田の作業が始まる5月まで置き、磯部でも、にわとこの木に幣束(へいそく)を差し込んで、田に差すことがありました。

このように見てくると、にわとこで花のようにした削りかけが相模原で作られたかは不明なものの、あるいは磯部地区でも、かつては削りかけで小豆粥をかき混ぜたり、田に置いたりしたことや、削りかけを製作する地域の東寄りに位置したことも考えられます。

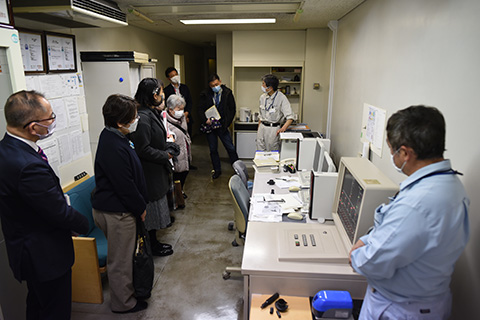

以上のような点を踏まえて、博物館では関連するさまざまな資料を調査し、写真撮影も行ってきました。前回でも触れましたが、今後とも、周辺地域を含めた中での相模原の特徴について捉えていきたいと思います。