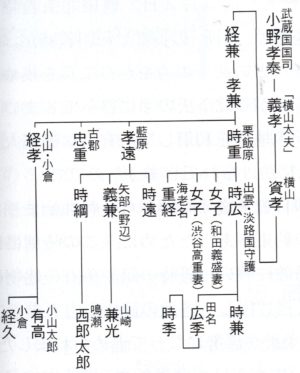

1/9にNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が始まりました。昨年の「青天を衝け」の第1話に続き、今回も大河ドラマの1話でもロケ地として相模原が使われました。場所は大島の神沢河原付近でたまたま当館の学芸員が植物調査の際にロケ現場を見たそうです。

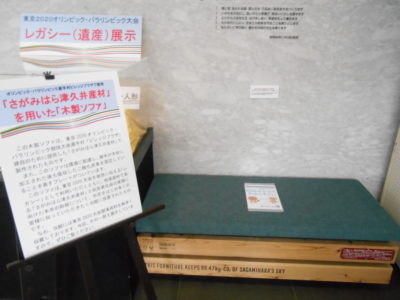

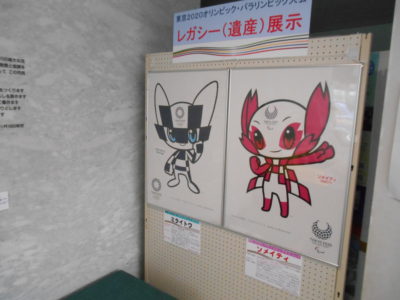

さて、「鎌倉殿の13人」については、当館でも関連ミニ展示を1/15から開催しているので、あらためて展示の紹介とあわせてブログを掲載したいと思います。

新大河ドラマ「鎌倉殿の13人」関連ミニ展示… こちらについては後日あらためてブログで紹介します

実は、今回紹介したいのは同じNHKでも、1/8(土)の午後6時から始まった「小吉の女房2」です。小吉とは勝海舟の父 勝小吉のことで、その小吉を古田新太さんが、女房のお信を沢口靖子さんが演じています。昨年BSで先行して放送されたのですが、その際は紹介できなかったので、今回ブログで取り上げることにしました。

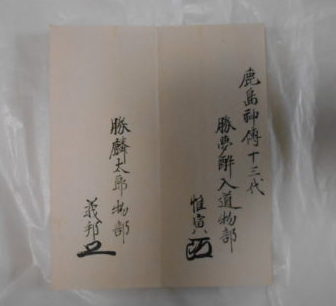

この「小吉の女房2」が相模原とどのような関係があるかですが、まず最初が本市葉山島の個人宅に勝小吉と海舟親子の実名(じつめい)の書がある史料が残されていることです。

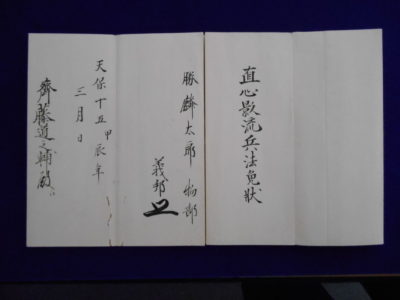

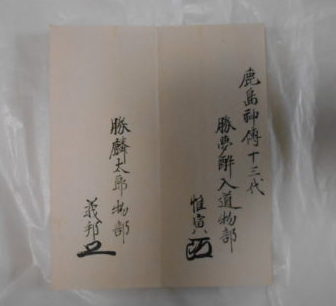

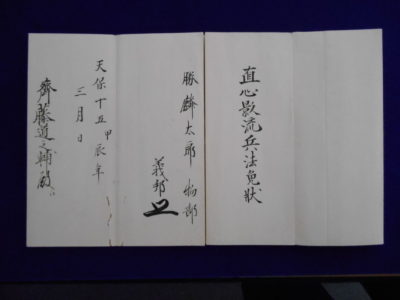

勝小吉(夢酔入道物部 惟寅とあり)と海舟(麟太郎物部 義邦とあり)の連署の文書

勝小吉、海舟とも剣術の流派「直新影流」(じきしんかげりゅう)の指南者で、斎藤道之輔に与えた「直新影流」の兵法免許状が葉山島の斎藤家に大切に保管されています。

直新影流の兵法免許状(勝海舟の実名が記されている)

これらの資料は2018年に当館で開催した明治150年関連企画展でも展示させていただきました。

次に、ドラマの中で勝小吉が住む家の地主として岡野氏という旗本が登場するのですが、この岡野氏は淵野辺村の領主で、岡野氏歴代の墓地が東淵野辺の龍像寺にきれいに残されています。

市指定史跡になっている龍像寺の岡野氏墓地(2005年頃撮影) 現在は景観が変わっています。

今後、岡野氏の財政難を勝小吉が助ける場面など度々岡野氏が登場いたします。

そして、最後の関わりですが、現在は勝麟太郎(のちの海舟)を鈴木福くんが演じていますが、後半の青年期には仮面ライダードライブにも出演した相模原市出身の俳優で市の名誉観光親善大使でもある稲葉友(いなばゆう)さんが演じます。

稲葉友さんの市名誉観光親善大使決定の相模原市発表資料

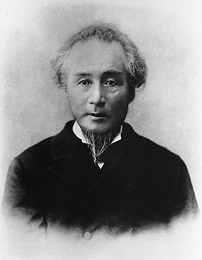

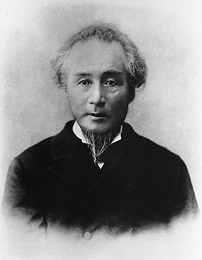

勝海舟写真(国立国会図書館 近代日本の肖像より)

今回は「小吉の女房2」と相模原のかかわりを紹介いたしました。ややこじつけと言われる所もあるかもしれませんが、これらのことを知ってドラマを観るとより理解と関心が深まり、楽しくご覧になれると思います。今回のブログを参考にしていただければ相模原市立博物館の学芸員冥利につきます(笑)