みなさんは本市南区磯部にある勝坂遺跡をご存じでしょうか。

勝坂遺跡は本市を代表する縄文時代の遺跡です。大正15年(1926)に最初の発掘調査が行われました。

勝坂遺跡D区からは縄文人の植物利用がうかがえる縄文土器が出土しました。この土器には「連弧文(れんこもん)」と呼ばれる文様が施文されていることから、今からおよそ4,700年前と考えられます。土器の表面や内面には、マメ科の植物種子と想定される圧痕(あっこん:種子が埋まっていた痕跡)が50か所以上もみつかっており、マメ科植物と縄文人の関係を知る上で大変重要であることから、市指定有形文化財(考古資料)に指定されています。

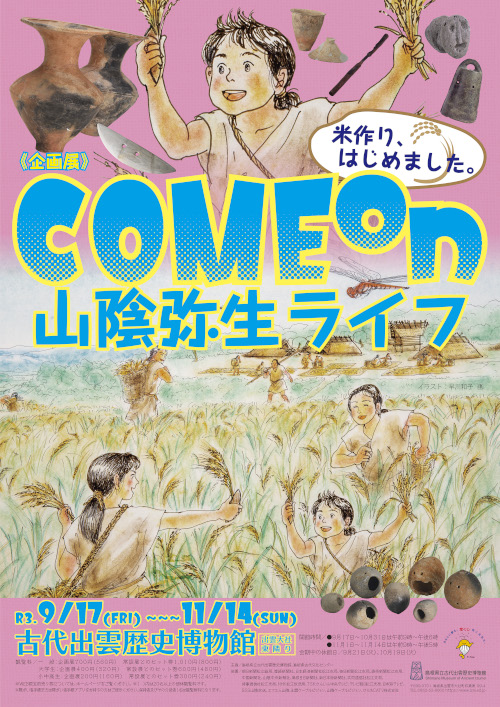

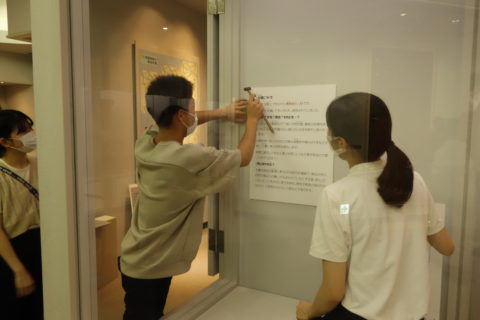

この土器が島根県立古代出雲歴史博物館で開催される「企画展 COME ON 山陰弥生ライフ 米作り、はじめました。」に展示されます。開催期間は9月17日(金)から11月14日(日)までです。

企画展ホームページ:https://www.izm.ed.jp/cms/cms.php?mode=v&id=379

この企画展は縄文時代から弥生時代にかけて山陰地方や周辺地域の農耕がはじまったころの生活の様子を紹介するものです。

土器の貸出は8月31日(火)の夕方に行われました。

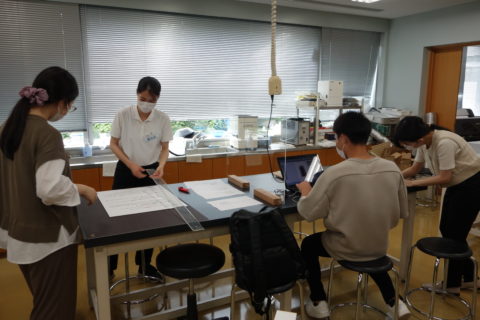

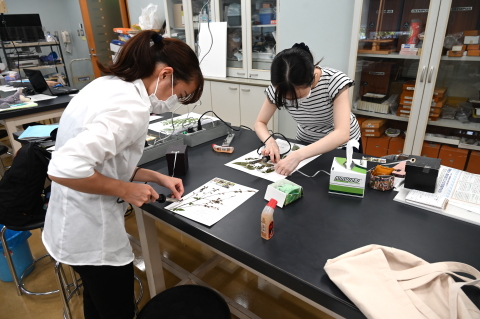

当館および島根県立古代出雲歴史博物館の考古担当学芸員で、資料の状態を入念に確認します。土器のどの部分が弱いのか、展示する際に土器の下に保護が必要か…。また資料運搬直前の状態を写真にて記録を取ります。

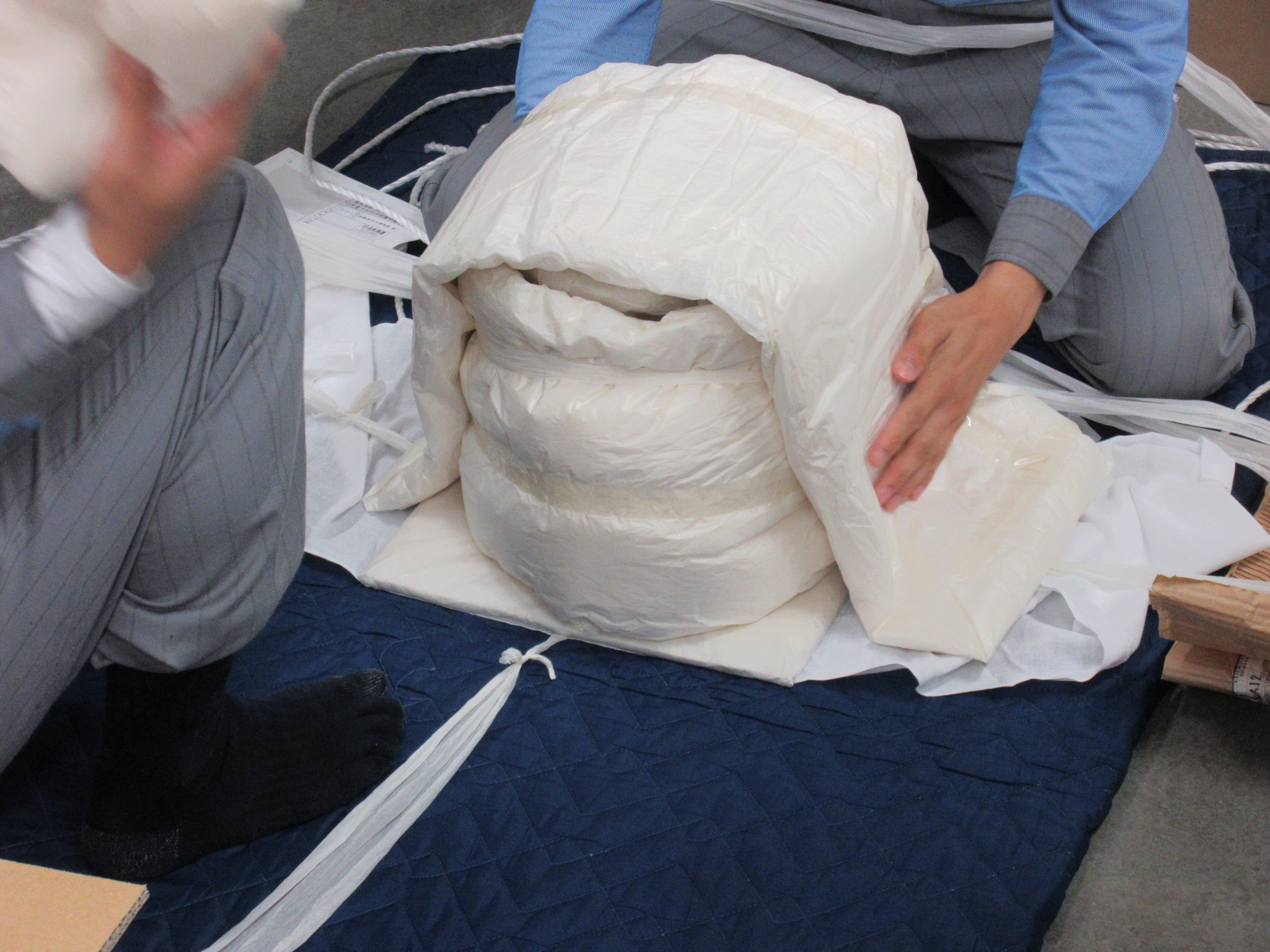

資料を運搬するために「梱包」が行われます。梱包には紙と綿で出来た「布団」を使い、運搬に伴い資料の破損や汚れが生じないようにする重要な作業です。次の写真にある土器の下に敷いてあるものが「布団」です。

無事、梱包が終わり、運搬車両に運び込まれました。

当館の常設展示に展示されていましたが、11月までは島根県立古代出雲歴史博物館でお勤めです。相模原市や本市を代表する勝坂遺跡を知っていただく良い機会であり、多くの方にご覧いただきたく思います。