今回は、緊急事態宣言を受け、8/5で終了となりました博物館×公文書館共催 相模原町誕生80年記念企画「軍都さがみはら展~国内最大の町誕生物語~」のコーナー解説の2回目を記します。

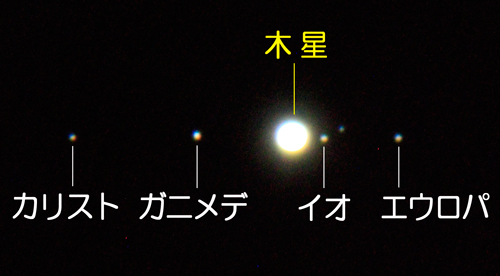

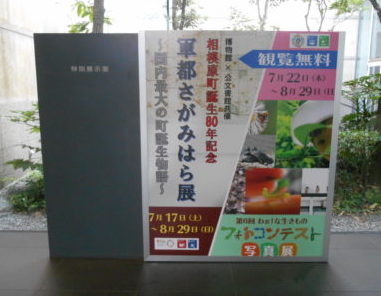

企画展入口看板です(生き物写真展も同会場で開催していました)

今回のテーマは、②「各陸軍施設の移転と建設」で、その前半になります。

タイトルパネルとコーナーの冒頭

前回の「陸軍士官学校の東京からの移転」ブログで紹介しましたが、1937年(昭和12)に陸軍士官学校の東京市ヶ谷からの移転を契機に、現在の市域に陸軍施設が次々と移転・建設されました。

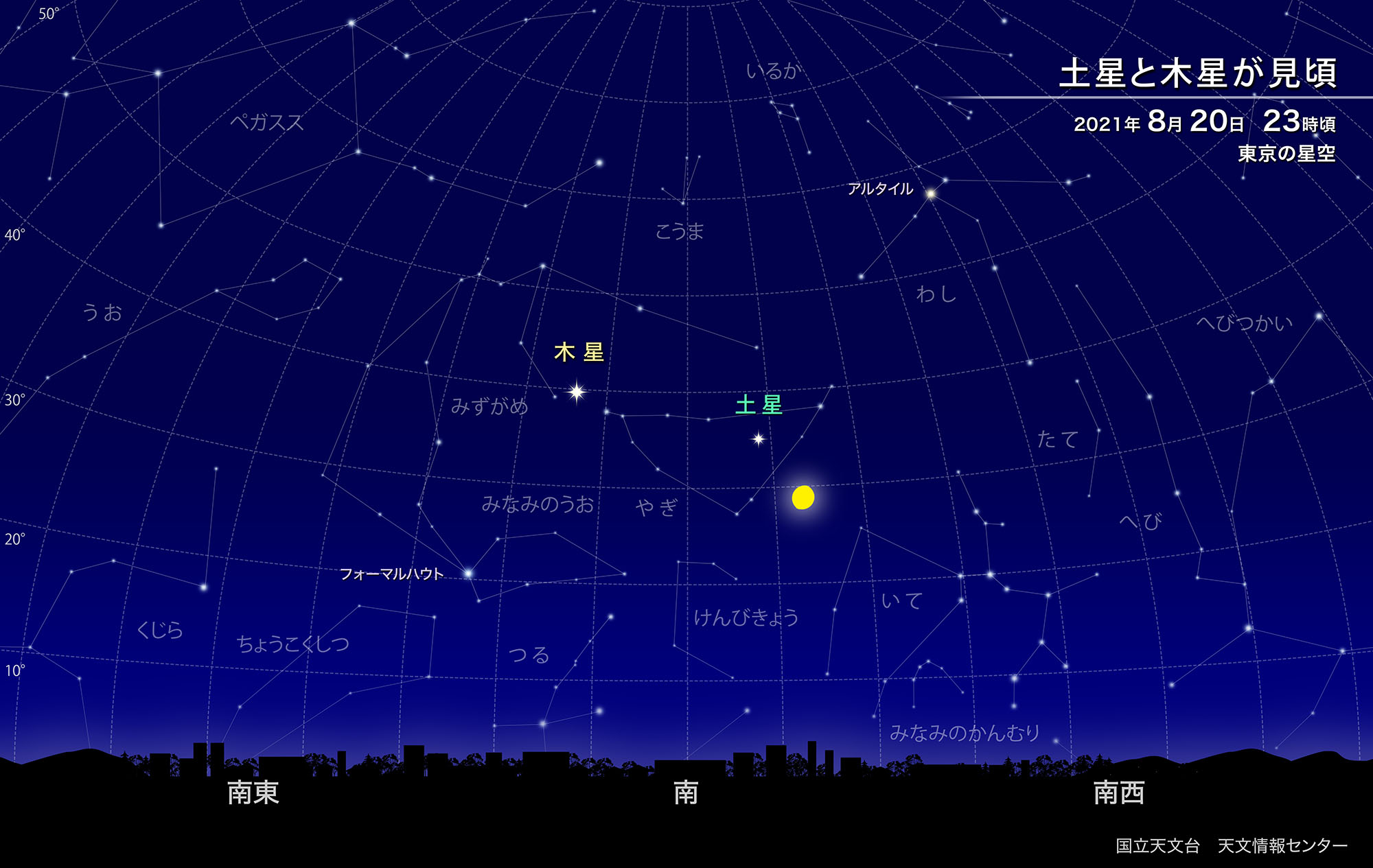

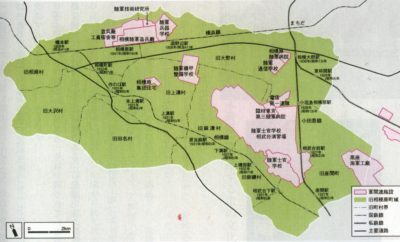

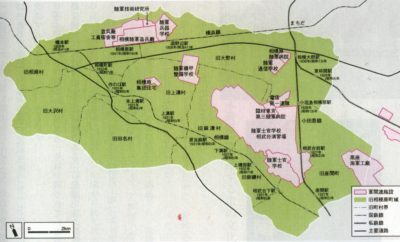

それは、現在のJR横浜線沿いに、相模陸軍造兵廠(ぞうへいしょう)・陸軍兵器学校・陸軍機甲整備学校(現在の博物館周辺)の3施設、そして小田急線沿いには臨時東京第三陸軍病院・電信第一連隊・陸軍通信学校・相模原陸軍病院の4施設があり、計7施設になります。この7施設について、2回に分けて解説していきたいと思います。

1941年誕生の相模原町域の軍事施設

最初は、相模陸軍造兵廠で、現在のJR相模原駅から矢部駅の北側にあった施設です。現在は米陸軍相模総合補給廠になっています。造兵廠では、戦車、銃砲、砲弾などを製造していました。今回の展示では、造兵廠工員の募集要項や給料袋、造兵廠内の写真等のほか、補給廠内に残されていた戦前の軍車両のキャタピラー(正式名称:無限軌道【むげんきどう】)などを展示しました。

陸軍造兵廠の工員や関係写真

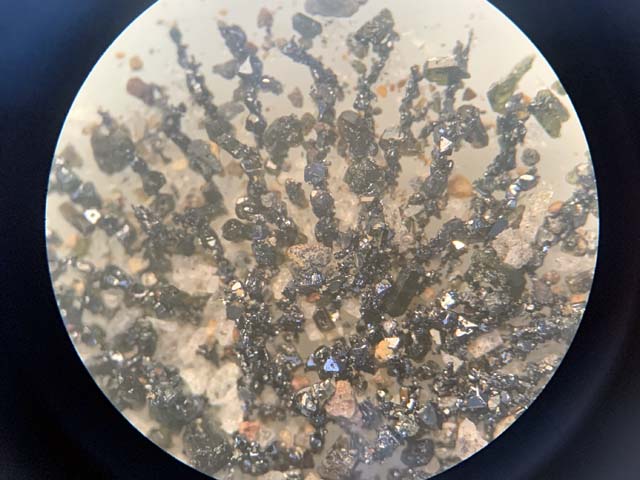

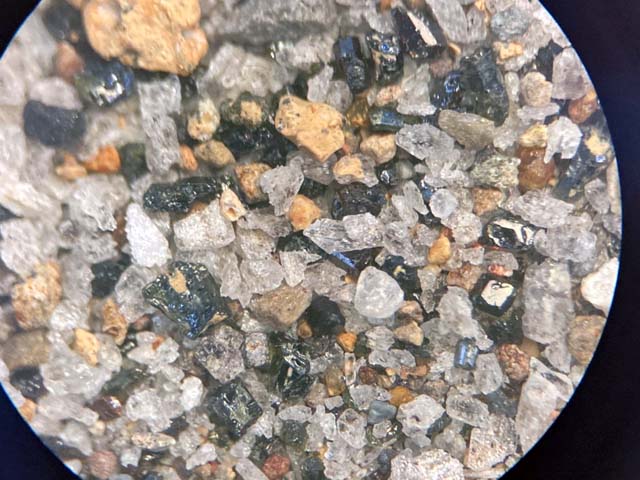

補給廠内に残されていた軍事車両のキャタピラー(正式名称は無限軌道)… 97式戦車チハ車か大砲の牽(けん)引車のものか…

造兵廠と隣接してあったのが陸軍兵器学校で、現在のJR矢部駅と淵野辺駅の北側にありました。現在は麻布大学や、周辺の住宅、大野北小・中学校などになっています。陸軍兵器学校は、各種兵器の技術に関する教育、調査・研究、修理などを行いました。今回の展示では、兵器学校卒業生から寄贈された教科書、卒業アルバムのほか大砲の砲弾などを展示しました。

兵器学校関係資料

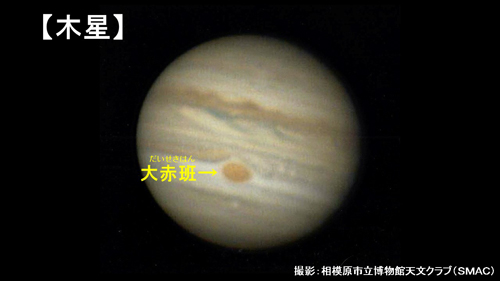

今回最後に紹介するのが、陸軍機甲整備学校で、現在の博物館、JAXA、弥栄小・中学校、高校などを含む淵野辺公園周辺一帯になります。機甲とは戦車などのことで、陸軍車両の整備・修理などについて学ぶ学校でした。戦後はキャンプ淵野辺となり、1974年(昭和49)に返還されました。今回の展示では、学校内での教練の写真や車両に関する教材などを展示しました。

陸軍機甲整備学校関係の展示

今回は、陸軍士官学校以外の7施設のうち、横浜線沿いにある相模陸軍造兵廠、陸軍兵器学校、陸軍機甲整備学校を紹介しました。このように横浜線沿いには、主に軍事工場系施設が建設されたことがわかります。

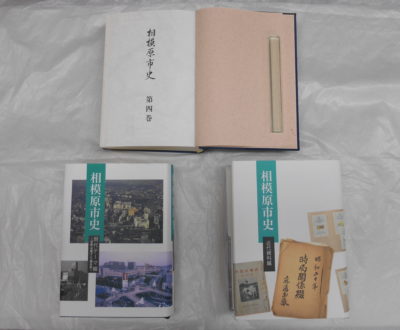

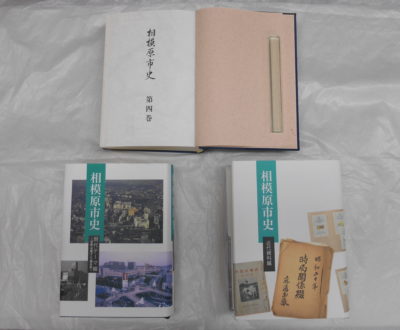

各陸軍施設の詳細は、『相模原市史 現代テーマ編~軍事・都市化~』ほか近現代関係の『相模原市史』などを図書館等でご覧ください。(市役所行政資料コーナーや博物館ミュージアムショップで購入も可能です)

『相模原市史 現代テーマ編』ほか近現代関係

また、当館は緊急事態宣言中は休館のため、企画展の展示解説動画を当館ホームページ「ネットで楽しむ博物館」に掲載しておりますので、動画もご覧いただければ幸いです。

当館ホームページ「ネットで楽しむ博物館」

次回は、小田急線沿いにあった陸軍施設について紹介します。