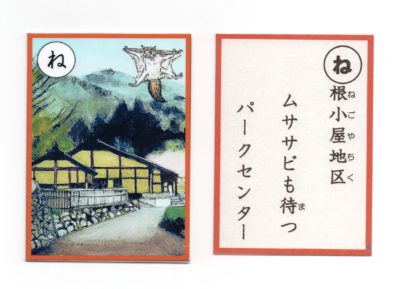

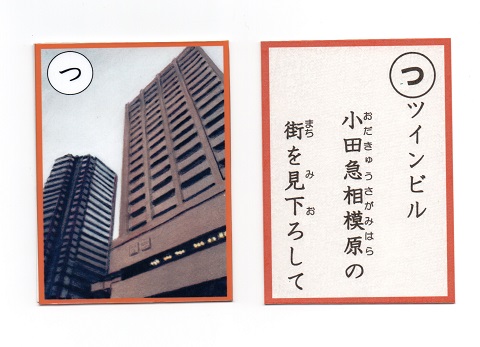

ツインビル 小田急相模原の 街を見下ろして

小田急相模原駅は、駅前の再開発によって現在では大きく発展しています。

平成17年3月24日に北口の駅前ロータリーが閉鎖され、東側に仮設の駅前広場とロータリーが移転し、北口旧広場にラクアル・オダサガが建設され、平成19年12月に開業しました。また、行幸道路の北側に、商業施設と居住施設を備えたペアナードオダサガが建設され、平成25年10月10日に開業しました。この2つの建物が絵札に描かれているツインビルです。

昔からの街並みが変化していくのは時代の流れとも言えます。今回は、小田急相模原にまつわる歴史の一部を2点、紹介いたします。

①中和田新開

明治のはじめまで、現在の県道町田厚木線のあたりは一面原野でした。しかし今から約140年前の明治13年頃、この土地を開発し、耕地として利用しようとした人がいました。綾瀬村蓼川(たでかわ)に住む平出富士太郎その人です。仲間であった鈴木孫七らの協力を得て、この周辺を切り開きました。この開墾が、後の臨時東京第三陸軍病院の新設などにつながります。この開拓を、平出富士太郎の出身地から「蓼川新開」、または上鶴間の中和田集落の範囲であったことから「中和田新開」と呼称されました。「新開」とは明治時代の新たな開拓のことです(江戸時代は「新田」)。

中和田新開の開拓碑(現在は小田急相模原駅そばの行幸道路沿いにあります)

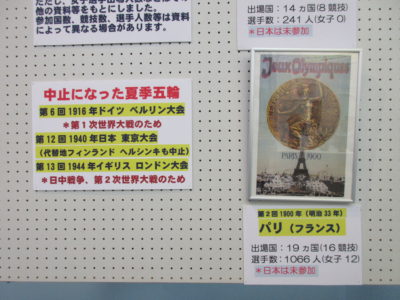

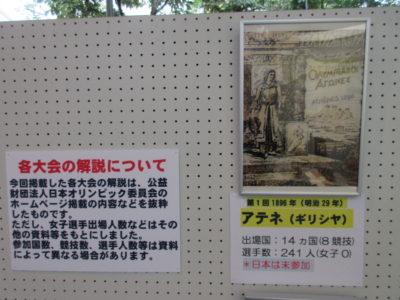

②臨時東京第三陸軍病院

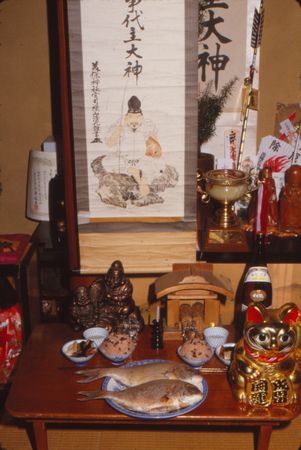

今から83年前の昭和12年の陸軍士官学校移転後、本市域や座間市域では、相模原駅~淵野辺駅周辺や、相模大野駅~座間駅周辺を中心に相模陸軍造兵廠、陸軍兵器学校、臨時東京第三陸軍病院、相模原陸軍病院、陸軍士官学校練兵場など、多くの軍関連施設が設置されました。

軍関連施設(赤丸が小田急相模原駅)

小田急相模原駅の付近には、陸軍第一電信連隊、臨時東京第三陸軍病院が位置しています。今回はこの臨時東京第三陸軍病院を紹介します。

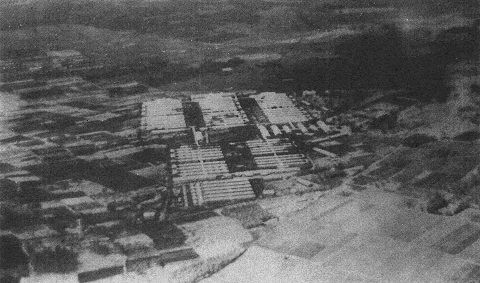

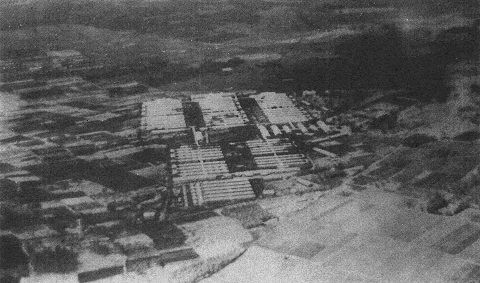

この病院は昭和13年3月に開院し、日中戦争での負傷者を主な対象として、当時の最新の医療機器が完備され、社会復帰のためのリハビリも行っていました。ちなみに「第三」と呼称されるのは、戦線拡大に伴い、東京都新宿や、同目黒につくられた臨時陸軍病院に続いて設立されたためです。

臨時東京第三陸軍病院 の航空写真

現在では国立病院機構 相模原病院となっています。昭和天皇の行幸が昭和14年3月1日に行われ、行幸記念碑が同病院の正門付近に今でもあります。

病院正門付近にある行幸記念碑

中和田新開が駅前の発展の基礎であり、その後、陸軍関連施設の建設など、今の現状からは想像しにくいと思いますが、地域に残る歴史を紐解くことで、先人たちの業績を改めて知ることができます。

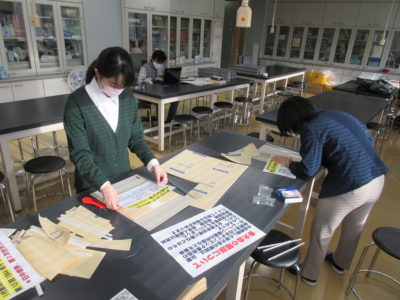

*このかるたは当館のボランティア「市民学芸員」が2017年に制作したものです。

*このかるたは相模原市立博物館にて貸出し可能です(現在は当面の間、貸出しを休止しております)。

*貸出しの詳細やその他このかるたに関心のある方は、博物館までお問い合わせください(042-750-8030)

*貸出し使用時には感染症予防のため、事前・事後の手洗い・消毒などを必ず行ってください。