前回は、昭和59年(1984)に撮影した職人の方々の写真を紹介しました。これ以外にも職人の写真を保管しており、その中でもたくさんの枚数があるのが下駄屋と鍛冶屋に関わるものです。

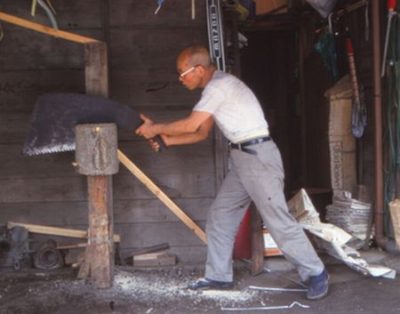

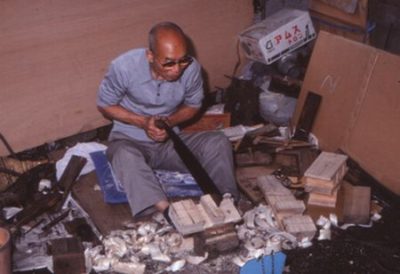

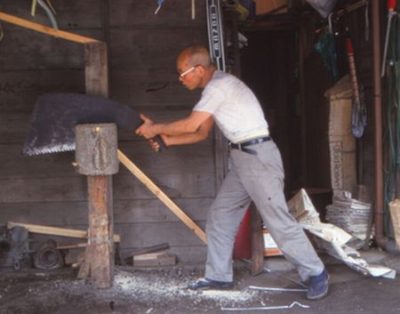

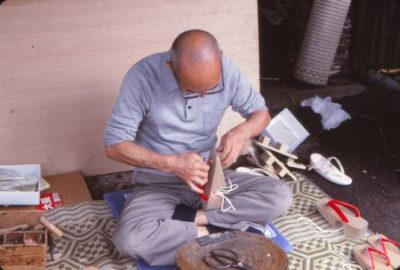

次の写真は、昭和62年(1987)9月に緑区橋本で撮影されたもので、当時、履物店を営んでいた下駄職人の山崎考治さんにお願いし、いくつかの下駄を実際に作っていただいてその様子を撮影しました。山崎さんは第二次世界大戦前から下駄作りをして、昭和31年(1956)に橋本で履物店を開業しました(現在、店舗はありません)。

下駄を作ると聞いて、私たちにはあまり思いつきませんが、まず材料の木を伐って木取りをするところから始まります。その後、下駄の形にノコギリやカンナで整えていき、二枚目の写真では駒下駄の歯の部分を切っています。

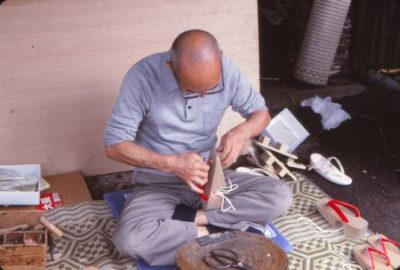

また、鼻緒を付けるのも大切な作業で、後には問屋から下駄を仕入れ、鼻緒をすげるのが主になりました。

下駄の道具には、ノコギリやカンナ、鼻緒を通す穴を掘るノミなど、木を伐ったり削るための多くの道具があります。

下駄の種類は、男物と女物、子ども用や大人用、あるいは用途などさまざまなものがあり、写真はその一部です。山崎さんには一連の撮影だけではなく、作った下駄などを博物館に寄贈していただき、これまでも何回か展示するなど、活用しています。

また、この時の調査を基にして、平成3年(1991)度の文化財記録映画第10作目の「相模原の職人~下駄作り~」を製作しており、映画では、下駄作りの細かい工程が記録されています。

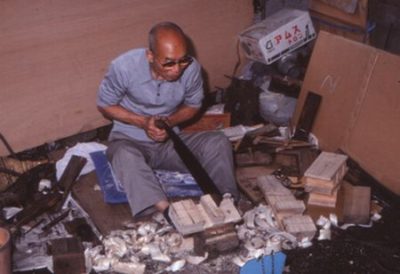

次に取り上げるのは、平成元年(1989)2月に撮影した、東京都日野市三沢で現役の鍛冶屋だった露木隆さんの鍬(くわ)作りの写真です。当時、博物館にさまざまな鍬を展示することが計画されており、鍬を作る現役の鍛冶屋が少なくなっていた状況で、この方の作る鍬が、特に市内の北部地区で使用する鍬に類似することから鍬作りを依頼し、やはり一連の作業を撮影させていただきました。

鍬作りは、鉄を繰り返し叩いて伸ばし、形を整えていく作業を繰り返します。写真では刃が真っ赤に焼けているのが分かりますが、燃やしている炭の中に投じて、熱くした状態で叩いていきます。二枚目の写真では、前回紹介したフイゴの前に座り、フイゴが起こす風で火力を調整しています。

鍬は、最後に焼き入れといって水に入れて急激に冷やし、固く締める作業があり、焼きが固すぎるともろくなって壊れやすいなど、タイミングを見極めるのが難しく、職人の腕とも言えます。

これも前回に紹介したように、鍛冶屋は仕事場の一角に金山様を祀っており、毎年の正月2日の仕事始めに打った剣が打ち付けてありました。

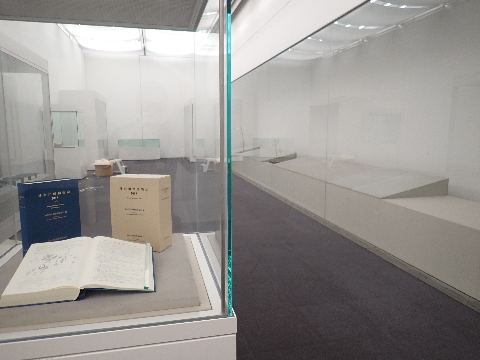

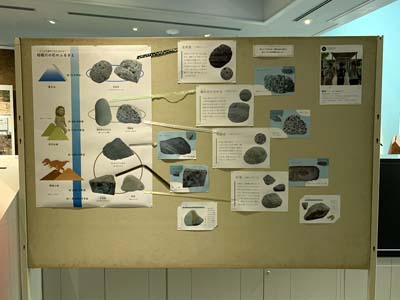

博物館の常設展示室の「くらしの姿」のコーナーには、露木さんに作っていただいた15種の鍬の刃が展示されています。さらに、この時の調査成果は、『鍬と鍛冶屋』(1990年3月)として刊行されており、博物館等で見ることができます。