お盆は、期間中に帰ってくる先祖をお祀りする行事ですが、盆棚を作り、迎え火や送り火を焚いたりするほかにさまざまなことが行われます。

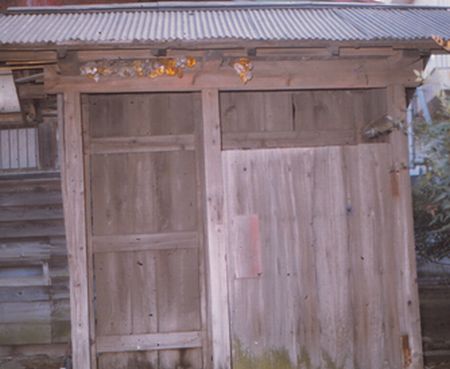

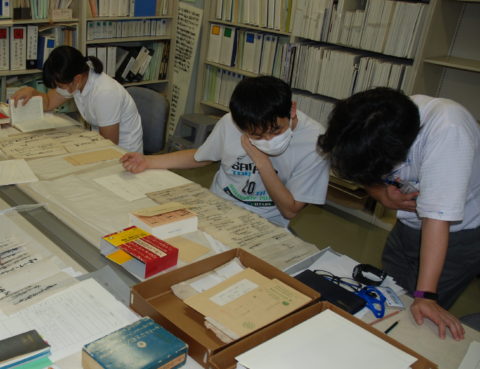

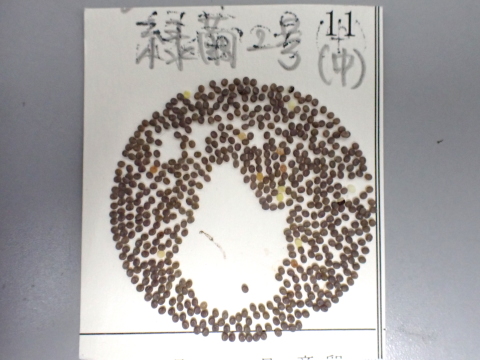

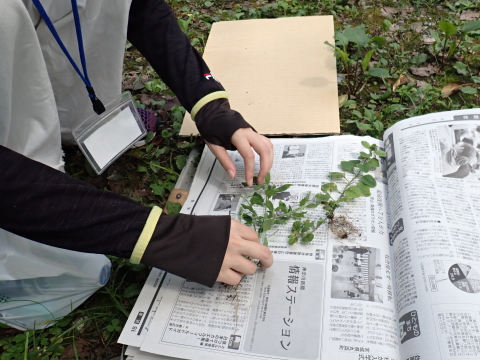

次の写真(昭和61年[1986]8月13日・南区磯部)では、家の入口の場所に何かを作っています。水で練った砂を積んで板で四角の形に整え、上には竹筒を立てています。これは「盆の砂盛り」と呼ばれ、神奈川県を代表する盆行事の一つとされるものを作っているところです。かつては子どもが作ることが多かったものの、当時すでに各家の大人が作りました。

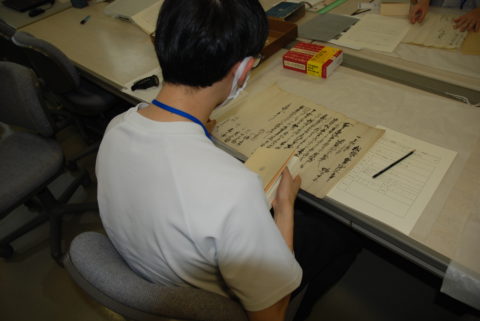

完成したものを見ると、上側の竹筒のほかに前面にも竹筒が立てられています。これらの竹筒は、迎え火や送り火の際に火を灯した線香を入れるものです。

盆の間に地域を歩いていると、各家の前に砂盛りが作られ、家によっても材料や形に違いがあるのが分かります。また、名称もいろいろで、特に名前はないというものから、線香を立てることから「線香立て」、あるいはツジやツカなどと言うこともあります。

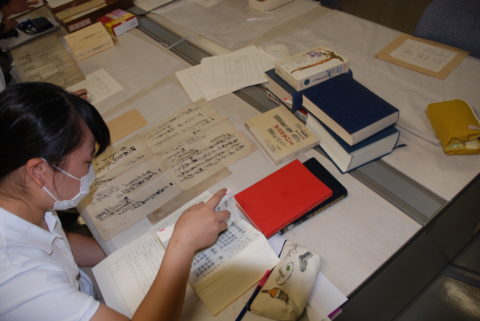

下の写真は、いずれも昭和61年[1986]8月の撮影です。最初のもの(磯部)は泥を固めており、前側に階段が付けられています。二枚目(磯部)のものもやはり階段があり、箱の中に土を詰めています。三枚目(磯部)の砂盛りには線香が見えています。

最後の写真(南区下溝)は隣り合う二軒で作り、線香は前に置いた缶に詰めた砂に立てます。そして、土の上には前回紹介したアライアゲ(里芋の葉に米と刻んだナスを入れる)が置かれ、ろうそくも立てられています。

もちろん砂盛りは県内各地で作られており、特に秦野市付近では大きくて立派なものが見られ、秦野市上大槻(昭和62年[1987]8月)では、竹で枠を作り、長い階段が付けられています。その下は伊勢原市上平間(昭和62年[1987]8月)で、やはり階段はあるものの形は山型です。

先ほど砂盛りは「神奈川県を代表する盆行事」と記しましたが、実は分布に特徴があり、三浦半島と津久井地域、相模原市の北~中部では作らず、県内の中央部を帯状に分布することが分かっています。市内では、南区磯部と新戸では濃厚にあり、当麻・下溝・上鶴間は場所によって作り、中央区田名や上溝は希薄ながら家によっては行い、それ以外の北部に当たる中央区の区域と緑区では見られません(『相模原市史民俗編』)。

このような、県内の分布に特徴がある盆行事として、ほかにも「仏の買い物」があります。盆の間の15日に仏さまが買い物に行くとして、その弁当に赤飯などを作るもので、県内ではやはり中央部を帯状に分布していて、三浦半島や県北部をはじめ、市内では全く行われていません。

写真は、綾瀬市寺尾(平成4年[1992]8月)の撮影で、盆棚にさまざまなものがある中に、弁当として赤飯のおにぎりが供えられています。仏が買い物に行く先はいろいろで、綾瀬市では町田の市(いち)に行くという家が多く、買い物に出かけて留守になるので15日の昼は食事を供えないと言います(『綾瀬市史 八(下)別編民俗』)。

盆行事として最後となる次回は、もう少し砂盛りとそれ以外の内容について記したいと思います。