5月8日~11日かけて、太陽表面の大きな爆発現象である「太陽フレア」が何度も起こり、ニュースでも取り上げられるほど、話題になりました。当館の2F屋上にある太陽専用の望遠鏡が捉えた、太陽の様子をご紹介します。

当館の天文展示室では、晴れていればリアルタイムの太陽の姿を大きな丸いスクリーン(120cm)に映し出して見ることができます。

丸いスクリーン内の白く明るい円がリアルタイムの太陽[白色光]

(当館展示「8分19秒の彼方から」)

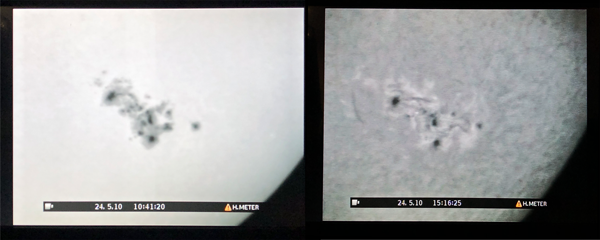

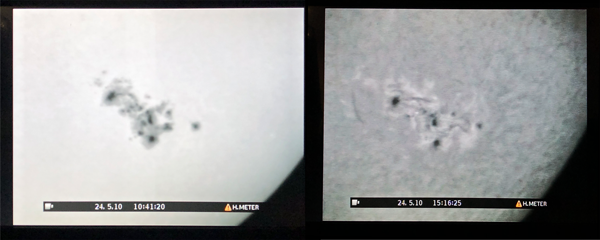

太陽フレアは、大きな黒点のまわりに起こることが多いのですが、この時、太陽の中心部下の南西側(右下)に2つの黒点群が合わさるように大きく広がっている様子がスクリーンで確認することができました。

(※これらの黒点群は太陽の自転により、いずれ太陽裏側にまわって見えなくなります。)

大きく広がっている黒点群

(左画像:白色光、右画像:Hα像)

この黒点群のまわりで、大規模なXクラスのフレアが短期間に5回以上起きています。

そのいくつかを当館で捉えたものがこちらです。(※太陽フレアはX線強度によって、5段階[低い←A,B,C,M,X→高い]に分けられています。)

明るく輝く太陽フレア[Hα像]

(左画像:5/10夕方 X3.9、右画像:5/11午前中 X5.8)

さらに5月11日には、これら太陽の爆発現象によって吹き出された太陽風(プラズマ)が地球の磁場に大きな影響を与えたことにより、「磁気嵐」が発生しました。磁場が乱れたことによって、人工衛星を使った全地球測位システム「GPS」に異常が発生し、地球のオーロラが非常に活発になりました。普段は地球の極域にしか見られないオーロラが、見ることがほとんどできない地域でも確認され、日本でも赤やピンク、紫色に見える「低緯度オーロラ」が観測されました。

通常の低緯度オーロラは、日本では極地方に近い北海道で確認されることが稀にありますが、今回のオーロラは大規模に発達したため、東北や北陸などの地域でも観測に成功しているようです。

もしかすると、相模原でも見ることができるかもしれないと思い、神奈川県相模原市緑区と東京都八王子市の境界にある標高約855mの陣馬山(じんばさん)の山頂で北の空の撮影にチャレンジしてみました。その結果は…

陣馬山の山頂から見た北の空 [↑クリックで拡大]

(2024/5/11撮影:当館職員)

11日深夜は北の低空に厚い雲があり、空全体にも薄雲があったため、肉眼では全く低緯度オーロラを確認することはできませんでした。

自宅に帰り、撮影した画像を改めて見ると、周りの夜空とは色が違う薄っすら紫色をした部分があることに気づきました。確証が持てませんが、もしかすると北の極域で活発に出ていたオーロラの上層部分(紫色)が写っていた可能性があります。

色を強調した陣馬山の山頂から見た北の空 [↑クリックで拡大]

(2024/5/11撮影:当館職員)

ちなみに、陣馬山の山頂から西側を向くと富士山が見えます。

陣馬山の山頂から見た西の空 [↑クリックで拡大]

(2024/5/12撮影:当館職員)

ここ数年(2024~2026年)は、太陽の活動周期(約11年)が極大期を迎えていることもあり、このような大規模な太陽活動や、オーロラが見られるチャンスとなっています。

ぜひ注目してみてください。

※太陽を直接目で見ることは、絶対にしてはいけません。必ず遮光板等の専用の道具を使い、安全に観察しましょう。

(天文担当学芸員)