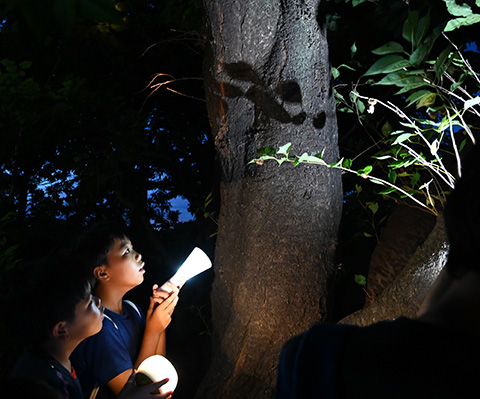

本格的な夏の訪れとともに、今年もこの季節がやってきました。当館のボランティア「市民学芸員」による夏休み恒例イベント、「探検!発見!クイズラリー2023」を8月4日(金)~6日(日)の3日間開催しています!

エントリーは受付で問題用紙をもらうだけ!

受付で問題用紙を受け取るだけで参加完了!展示室にある資料を観察し、クイズの正解を見つけ出します。

今年は難易度別に「クロスワードクイズ」と「○×クイズ」の2種類をご用意しました。小さなお子さまから、クイズに自信がある方まで、幅広くお楽しみいただけると思います。

お祭りの屋台みたいに選ぶのが楽しい!市民学芸員の手作りです。

最後までクイズに挑戦いただいた方には、参加証や選べる記念品もプレゼントしています。夏休みの思い出にぜひご参加ください。

好評!岩石かあさんのパフォーマンス

また、8月5日(土)、6日(日)は、市民学芸員有志の“岩石かあさん”による「相模原の台地のでき方」も実演しています。元気いっぱいの岩石かあさんが、楽しく・わかりやすいパフォーマンスで相模原台地について教えてくれます。

イベントの詳細はこちらをご確認ください。

(歴史担当学芸員)