展示風景(館内エントランス)

考古ミニ展示「コクゾウムシが教えてくれた!

~縄文土器研究最前線~」9/3日まで

エントランスにて開催中です

みなさんは、コクゾウムシを知っていますか?米粒に群がるあの小さな黒い虫です。

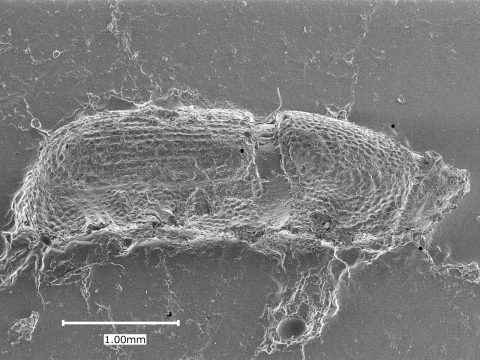

現生コクゾウムシ標本 (当館所蔵)

「コクゾウムシって、お米にたかるのだから、弥生時代に稲と一緒に日本列島に渡ってきたのでは?」

そんな声がきこえてきそうです。

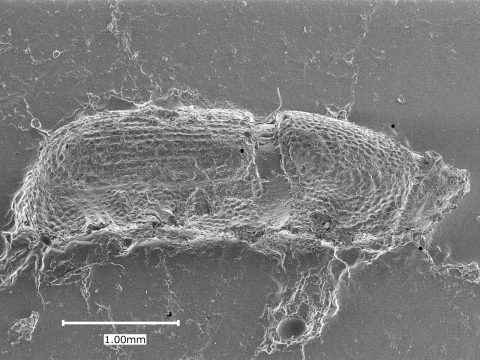

ところが最近、発掘調査で出土した縄文土器に見られる小さなくぼみ(圧痕・あっこん)が、植物種子やコクゾウムシなど昆虫の痕跡であることが知られるようになりました。相模原市でも縄文時代のムラがあった遺跡から約4,000年前のコクゾウムシの圧痕がついた土器が見つかりました。

相模原市緑区澤井の大日野原遺跡出土:縄文時代後期初頭の土器片 土器表面の穴がコクゾウムシの圧痕(中央大学考古学研究室提供)

顕微鏡で見たコクゾウムシの圧痕 レプリカ (大日野原遺跡出土 中央大学考古学研究室提供)

これらは、土器片をつぶさに観察し、くぼみを見つけてその穴を特殊な虫眼鏡で観察する「3Dマイクロスコープ法」や、その穴にシリコンゴムを流して穴の中の型を取って観察する「圧痕レプリカ法」という考古学の研究法で見つけることができます。

また、最近では土器をX線にかけて、表面では見えない土器の中に練り込まれた種子などを見つける「X線CT法」も開発されました。

今回、これらの研究方法で土器片から見つかったコクゾウムシにスポットをあて、なぜ、コクゾウムシが縄文土器の中から見つかったのか、さらにコクゾウムシが当時の食料事情や生活環境について教えてくれたことを紹介します。当館所蔵の現生コクゾウムシ標本や、お米から産まれる様子を記録した動画(熊本大学小畑研究室提供)も展示していますので、ぜひご覧ください。

ミニ展示の関連イベントをお知らせします!

◆ミニ展示関連イベント

ワークショップ「あなたも考古学者!」

土器のくぼみ(圧痕)に残された情報を読み取るワークショップ

①実演会と体験

「縄文土器のくぼみはなにを教えてくれるのか~圧痕レプリカ法の実演と体験~」

講 師 佐々木由香さん(金沢大学古代文明・文化資源学研究所考古科学部門特任准教授)

日 時 令和5年8月5日(土)午後1時~2時30分

会 場 実習実験室

定 員 15名(事前申込順)

対 象 小学校5年生以上~大人

参加費 無料

申 込 7月5日(水)午前9時30分から下記に表示する専用申込みフォームにて受付を開始します。

やり方がわからない、インターネット環境がないなどの場合は、博物館の開館時間内に

電話(042-750-8030)でお問い合わせください。

申込フォームQRコード

申込みフォームURL:https://logoform.jp/f/wvpco

※1組2名まで申し込みいただけます。定員に達し次第、受付を終了します。

◎当日の受付方法について

申込みフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、受付番号を自動送信いたします。当日に受付番号を確認できるものをお持ちください。

※ドメイン指定受信設定をされている方は、ドメイン(@logoform.jp)を許可するか、設定を解除するようお願い申し上げます。

②体験会

講 師 相模原縄文研究会、考古専攻大学生

日 時 令和5年8月9日(水)、20日(日)、23日(水)

午前10時30分~午前11時30分、午後1時30分~午後2時30分

会 場 実習実験室

定 員 なし

対 象 小学生以上

参加費 無料

申 込 希望者は直接会場へ

お待ちしています!!

お待ちしています!! (考古担当学芸員)

(考古担当学芸員)

(考古担当学芸員)

(考古担当学芸員)