博物館のチラシやホームページなどで、もしかしたらお気づきかもしれませんが、2月から3月にかけて宇宙関連の事業が次から次へと予定されています。

まず、2月11日は、令和4年度「宇宙(そら)に飛び出せ!中央区こどもカレッジ」のオンラインイベントが開催されます。こちらは相模原市内在住在学の小学3年生から6年生が対象。申し込みは2月5日までです。

そして、2月18日は、「はやぶさ2#寄席」。こちらは先日の受付開始と同時に怒涛の申し込みをいただきまして、おかげさまで1部2部とも満席になっています。でも、配信もありますので、当日参加できない方も、お楽しみいただけます。また、ツイッターで事前質問を受付中ですので、2月17日までに「#haya2_QA」とハッシュタグをつけてつぶやいてくださいね。

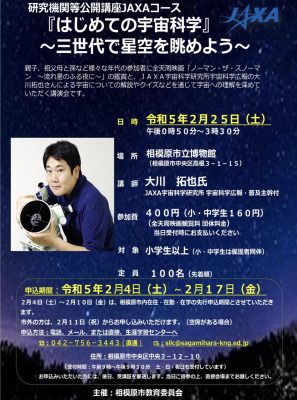

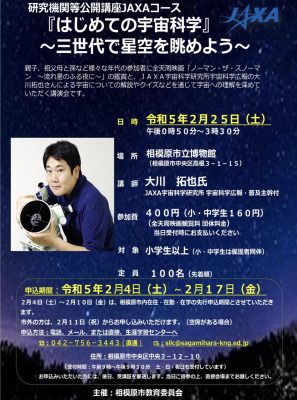

その翌週、2月25日は、毎年恒例の「研究機関等公開講座JAXAコース」として「『はじめての宇宙科学』~三世代で星空を眺めよう~」を開催します。こちらは昨年に引き続き、プラネタリウム(今年は全天周映画「ノーマン・ザ・スノーマン~流れ星のふる夜に~」)をご覧になってから、大会議室での講演会、という趣向になっています。昨年は苦渋の決断で講師の先生の研究室からの中継という形になりましたが、どうやら今年度はリアルイベントとして開催できそうです。全天周映画をご覧いただいてから、JAXA宇宙科学研究所宇宙科学広報の大川拓也さんによる、宇宙についてのクイズやお話を伺います。タイトルどおり、小学生から大人まで、みなさまに楽しんでいただける内容です。もちろん、親子や祖父母と孫、という組み合わせでもご参加いただけますし、大人の方お一人や大人だけのグループ参加も可能です。こちらの申し込みは生涯学習センターへ直接か電話(042-756-3443)、あるいはメール(silc@sagamihara-kng.ed.jp)で①2月4日午前9時からは相模原市在住・在学・在勤の方の先行申込期間、②(残席がある場合は)2月11日からは市外の方もお申し込みいただけます。

※午後1時からのプラネタリウムを見ていただく関係上、開始時間は厳守となりますのでよろしくお願いします。

はじめての宇宙科学 ポスター

同じく、2月25日には「ナイトプラネタリウム&観望」。こちらのお申し込みは前月22日までということで既に終了いたしました。当選者の方、当日現地でお会いしましょう。

さらに、3月11日には既報の令和4年度「宇宙(そら)に飛び出せ!中央区こどもカレッジ」のオフラインイベントが開催されます。こちらも受付終了。たくさんの応募をいただいておりまして抽選になる見込みとのことです。

3月25日開催の「ナイトプラネタリウム&観望」のお申し込み受付は2月15日から22日までです。詳しくはこちら。毎回抽選となる人気の事業ですが、ぜひチャレンジを!

この「ナイトプラネタリウム&観望」は、毎回多くのお申し込みをいただき、年度当初は先着順とさせていただいていたものを、途中から抽選方式にしたものです。これからもよりよい運営方法を検討していきたいと思っていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

さて、長々と列記して参りましたが、実は他にも企画を進めているものがあります。お知らせできる時期になるのが私たちも待ち遠しいものですので、どうぞお楽しみに。

みなさまのご参加、ご来館をお待ちしております!