相模原市立博物館では、2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」の放送開始にちなみ、1月7日(土)からミニ展示「相模原にもあった!?徳川家康ゆかりの地」を開催しています。

このミニ展示では、ドラマの主役である徳川家康やその祖先、重臣(おもだった有力な家臣)にまつわる身近な伝承地について、相模原市内を中心にパネルや写真で紹介しています。

そして現在、1階エントランスの正面玄関入ってすぐの場所で、NHKとの共催により本家大河ドラマ「どうする家康」出演者の等身大パネルを設置しています。

当館にやってきたのは、織田信長(岡田准一さん)、お市(北川景子さん)、徳川家康(松本潤さん)、瀬名(有村架純さん)、大久保忠世(小手伸也さん)、豊臣秀吉(ムロツヨシさん)の6名の等身大パネルです。2月26日(日)までの限定となりますので、ぜひこの期間にお越しください!

そうそうたる顔ぶれ!期間限定のため、お早めにお越しください!

さて、ここからは前回に続き、ミニ展示に収まりきらなかった「ゆかりの地」の魅力や、展示の裏話などをお伝えしたいと思います。

ミニ展示「相模原にもあった!?徳川家康ゆかりの地」は3つのテーマで成り立っているのですが、その一つが以前ブログのミニ解説で取り上げた家康の「霊柩遷座(れいきゅうせんざ)」です。

今回、このブログでは二つめのテーマである「家康の祖先」について紹介します。

家康は生来「徳川」姓だったのではなく、元々は「松平(まつだいら)」という氏を名乗っていました。

改姓の3年前にあたる1563(永禄6)年、本拠・三河国岡崎(愛知県岡崎市)周辺に勃発した「三河一向一揆」をその翌年に鎮圧したのち、同年中にほぼ三河一国を統一した家康は、当時盛んに勢力を拡大していました。そして、1566(永禄9)年に朝廷の許可を得て改姓し、従五位下(じゅごいのげ)三河守(みかわのかみ)に叙任されることで、名実ともに戦国大名となったのです。

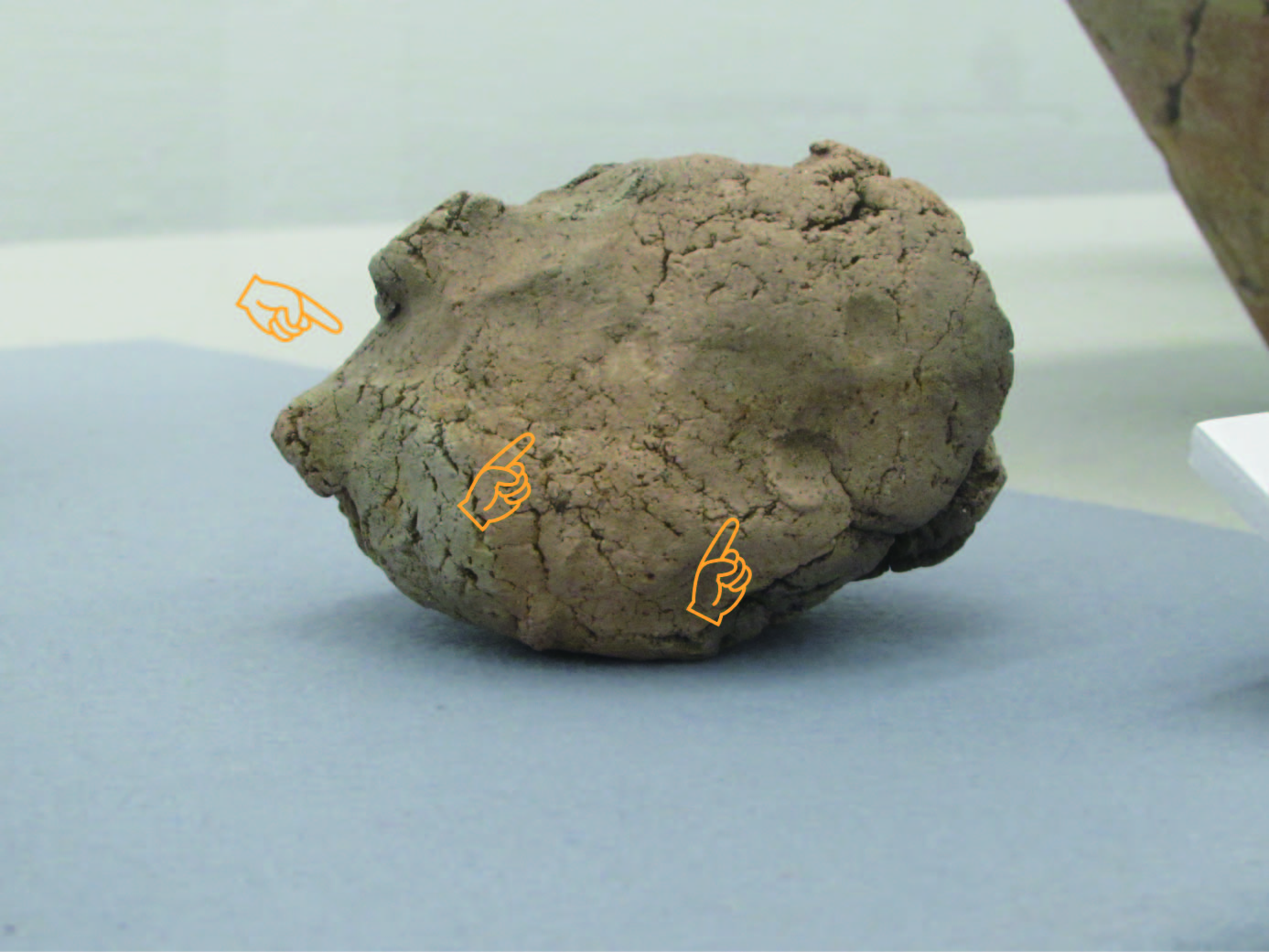

それでは、家康が当初名乗っていた松平氏の祖はどのような人物であったのでしょうか。そのゆかりの地が、当麻山無量光寺(南区当麻)の境内にあるお髪塚と言われています。

このお髪塚は、家康の祖先で10代前の世良田有親(せらた ありちか)と、9代前の松平親氏(まつだいら ちかうじ)父子が帰依(きえ)した際に落とした髪を埋めたことに由来します。両名は南北朝の戦乱に敗れて足利氏に追われる中で当麻山無量光寺に来山し、八代他阿(たあ)良光に帰依して時僧となったと伝えられています。子の親氏はその後、諸国を巡り歩いて三河国松平郷(愛知県豊橋市)にたどり着き、還俗(げんぞく)して家康の祖先となりました。

展示している写真のお髪塚はちょうど紅葉の見頃でしたが、市指定史跡でもある無量光寺の境内は、訪れる時期により四季折々の美しい景色を見られることが魅力のひとつです。

また、当館の自然・歴史展示室内にある仏教遺産コーナーには、お髪塚の五輪塔の原寸大複製が展示されていますので、ミニ展示と合わせてご覧いただければと思います。

紅葉の絨毯が美しい無量光寺のお髪塚

松平家ゆかりの地として、ミニ展示では愛知県岡崎市の大樹寺を紹介しています。

大樹寺は松平家・徳川将軍家の菩提寺で、「どうする家康」第2話の舞台としても描かれた場所です。十三代登誉(とうよ)上人に説かれた「厭離穢土(おんりえど)欣求浄圡(ごんぐじょうど)」(苦悩の多い穢(けが)れたこの世を厭(いと)い離れたいと願い、心から欣(よろこ)んで平和な極楽浄土を求め願うことの意。)の言葉は大樹寺本堂内陣に刻まれており、家康終生の座右の銘として旗印にもなりました。

実はこのミニ展示で紹介している「ゆかりの地」は、全て担当職員が実際に訪問した場所を写真に収めてパネルにしており、大樹寺も昨夏訪問した際に撮影した写真をお寺の許可を得て展示しています。岡崎市内では訪れた先々で「厭離穢土欣求浄圡」を目にする機会があり、現代でも大切にされている言葉であることを実感しました。

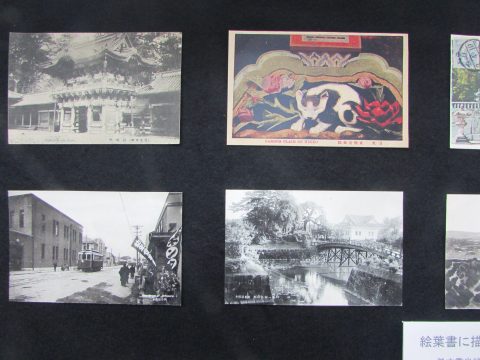

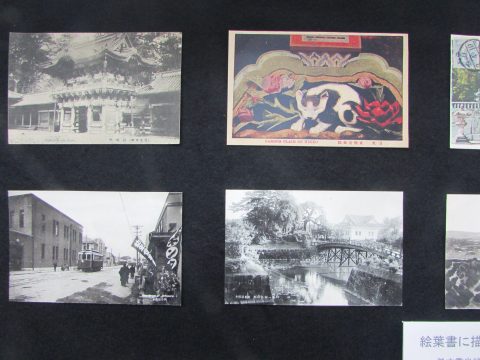

今回の絵葉書は愛らしい眠り猫や素朴な町並みが中心です。

前回のブログでお知らせしたとおり、津久井郷土資料室旧蔵資料の絵葉書は2月5日(日)から内容が替わっています。今回の第2弾では、小田原や府中、三島の市街地の絵柄や、かわいらしいカラーの眠り猫など9枚を展示しています。

こちらは3月上旬頃に入れ替えを予定していますので、2月26日(日)までの期間限定等身大パネル展と一緒に、お見逃しなくご覧ください。

。

。