2022年もいよいよ暮れようとしています。

博物館は条例通り12月28日はお休みですが、職員は本日が「仕事納め」なので、まだまだ多くの職員が汗を流しているところです。

さて、この一年を振り返ると、やはり新型コロナウィルス感染症の影響を抜きには語れないでしょう。

相模原市役所が一丸となって取り組む中、博物館の職員も単発での動員(みなさんがお出かけになったワクチン接種会場にいたのは博物館の職員だったかも)だけでなく、数か月間という長期にわたる職員派遣などがありました。

この一年は、長期休館こそなかったものの、事業実施にあたって令和元年以前のようには開催できない状況が続いています。

こうした中でも、様々な工夫を凝らし、博物館はもとより所管施設で、また、出張展示・巡回展示など精力的に各種事業を実施した一年でもありました。

3月には絵本作家舘野鴻氏にも全面協力いただいた「がろあむし」展。

4月からは新たな取り組みとして「ナイトプラネタリウム&観望」。

6月には相模原市全体で盛り上げた「はやぶさWEEK」。このときに実施した「全国200か所一斉「リュウグウサンプルレプリカ」公開」は所管3施設で引き続きご覧いただけます。

夏にはスマホゲームアプリ「アイドルマスター」とのコラボ企画。

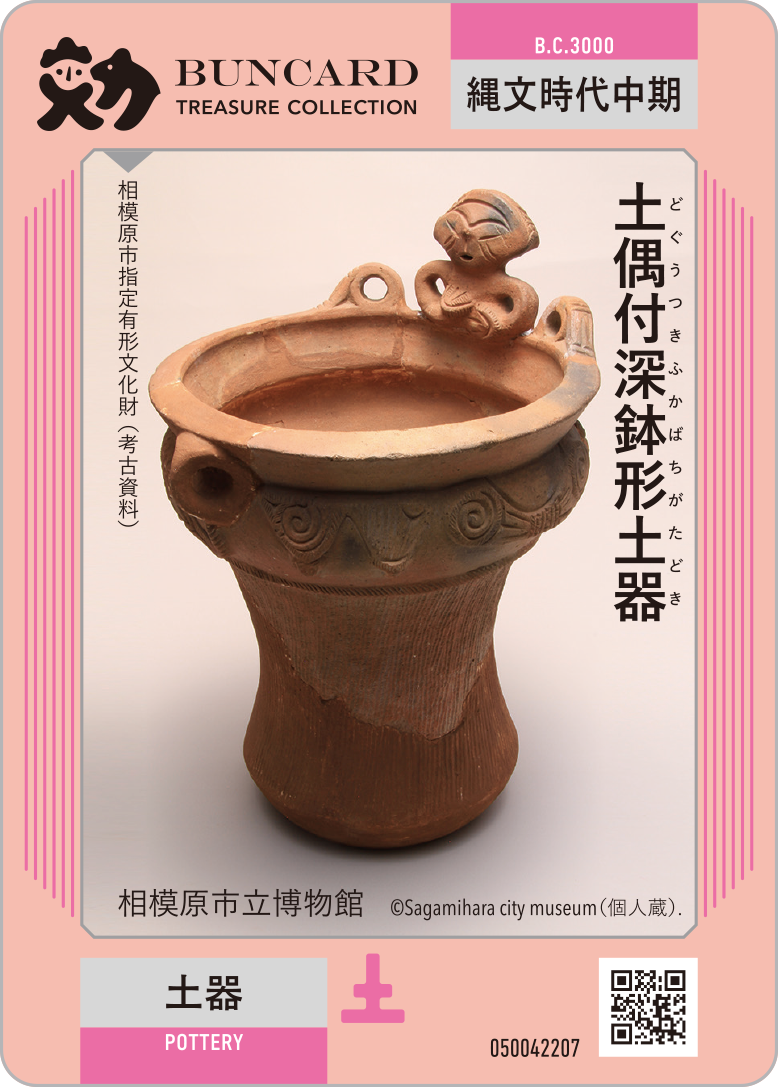

並行して、「BUNCARD」配布。

そして昨年は会期短縮の憂き目にあったJAXA連携天文企画展をブラッシュアップして開催。

秋から冬にかけては、恒例の「学習資料展」と、「ようこそ!竹細工ワールドへ!!~久保沢最後の籠屋さん~」。これらは市民協働で作り上げた展示です。

市内の全小学4年生の校外学習(スケートとプラネタリウム)も再開されました。

12月にはまだ記憶に新しい、3年ぶりに開催できたプラネタリウムほしぞらコンサート(出演者の浅尾真実さんのツイッターにリンクしています)。

列挙しきれないほど多くの事業に取り組んできました。

ただ、事業に取り組むといっても、それは参加してくださる来館者・観覧者のみなさまあってのこと。足を運んでいただいていることに、日々感謝しています。

また、資料収集や研究など、来館者のみなさまには直接見えない部分でも活動は進んでいます。(これらの成果をお披露目する機会も今後あるかと思いますので、どうぞお楽しみに)

施設管理の部分でも、目に見える部分だけでなく、将来的な修繕などについても手続きなどを進めているところです。

今年は、テレビやラジオ、ネット媒体での露出も多い年になりました。

所さんの番組からお声がかかったことや、ドラマ「科捜研の女」に協力したこと、自然にまつわる各種取材を受けたことなども、日頃からの活動の成果の表れであると感じています。

新しい年、1月4日から博物館は通常開館いたします。

年末から引き続き展示している「十二支ミニ展示」や、令和4 年「宇宙の日」記念 作文絵画コンテスト入賞作品展のほか、1月4日からは映像クリエイターKAGAYAさんのミニ写真展も始まります。これは全天周映画「富士の星暦」(KAGAYAスタジオ公式ツイッターにリンクしています)の関連企画です。

全天周映画といえば、上映中の「ノーマン・ザ・スノーマン~流れ星のふる夜に~」では、年末から引き続き観覧者のみなさまにオリジナルポストカードをプレゼント。ポストカードはわれらがさがぽんにご紹介いただきましょう。こちらの図案です。

こちらは博物館からのお年玉?お年賀?企画ですので、未見の方や、もう一度見たい方、どうぞこの機会にご鑑賞ください。

新しい大河ドラマの関連ミニ展示も1月7日からいよいよ登場します。

1月25日に開催するプラネタリウムウィンターコンサートの前売り観覧券も1月13日から発売開始です。

これからも、みなさんと一緒に、ワクワクする一年にしていきたいと思っています。

年明け早々に情報解禁できそうな話題もありますので、こちらもどうぞお楽しみに。

2023年も博物館・尾崎咢堂記念館・吉野宿ふじやをどうぞよろしくお願いします!

※12月31日の16:50ごろから、FMHOT839にて、博物館長からの年末のご挨拶を放送していただく予定です。ご都合が合えば、ぜひお聞きください。

※1月は臨時休館もありますので、ご来館の際にはホームページで確認をお願いします。年間カレンダーはこちら。