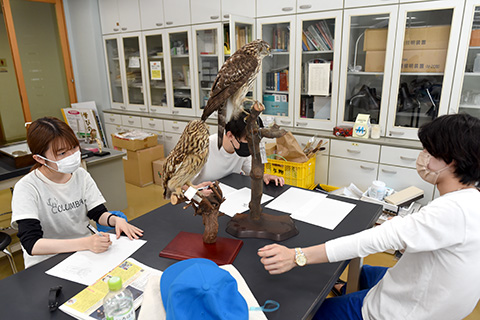

7月10日午後、博物館に相模原市自然環境観察員制度の有志のみなさんや、光明学園相模原高校理科研究部のみなさんなどが集まりました。目的は、この鳥、フクロウの食べ物を調べるためです。

フクロウの巣立ちビナ

上の写真は巣立ったばかりの幼鳥です。親鳥が巣の中へ運び込んだ餌は、ヒナが食べると、骨などの不消化物はお団子のようにして口から吐き出されます。そうした「残り物」を調べることによって、フクロウが子育てにどのような餌を利用しているのかがわかります。

この巣内の残り物は、公益財団法人日本鳥類保護連盟が全国各地に設置したフクロウ用の巣箱から回収されたもので、その拾い出しや分析を、有志のみなさんとこれから勉強しながら進めていこうとしています。今回はその最初の勉強会です。まず、高槻成紀さん(麻布大学いのちの博物館)から、フクロウの体の構造や餌の分析からわかることについて講義を受けました。

両目で立体視していることを確認しています

続いて、実際に試料を机に出して骨を拾い出します。

みんなで協力して試料を仕分けします

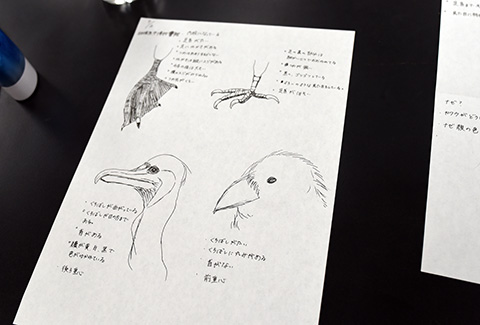

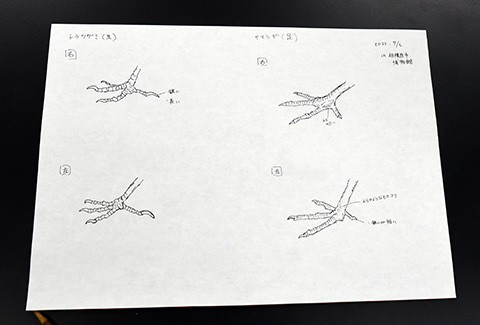

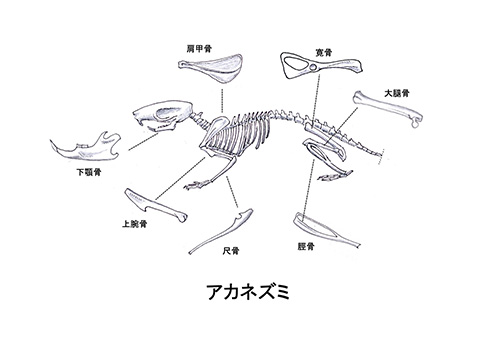

高槻さんによるすばらしい線画の資料が配られているので、骨一つでも「何の、どこの」骨かが意外とわかるものです。

高槻さんによる線画の資料

仕分けされた試料をラベルとともに小袋に入れていきます。

だんだんと目が慣れてきて、作業が進みます

巣箱の設置された環境によって、餌の種類や比率が違うことが予測されます。どのような結果になるか、楽しみですね。

終了後には、参加していた大学生が、高校生たちから進路相談の質問攻めに。

即席の進路相談

こんな光景も久しぶりです。リモートでできることもたくさん「発見」できたこの2年ですが、やはり、実際に顔を合わせてこそできることがあると、再確認しました。