先日の生物分野のブログに始まり、企画展「相模原市立博物館 30年の歩みを未来へ」のイチオシ資料を紹介するこの企画。歴史分野からはタイトルのとおり、「尾崎行雄の書」を紹介します。

尾崎行雄(安政5(1885)~昭和29(1954)年)は、相模国津久井県又野村(現在の相模原市緑区又野)生まれの政治家です。通算議員在任歴60余年の間、民主主義と国際平和のために尽力したことから、「議会政治の父」、「憲政の神様」とも称されています。

開館30周年の節目に、当館が積極的に収集してきた成果として、郷土の偉人に関する歴史資料を展示することにしました。

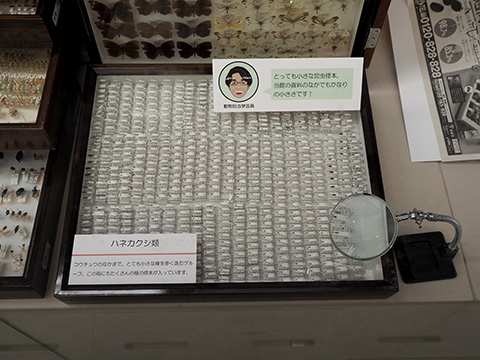

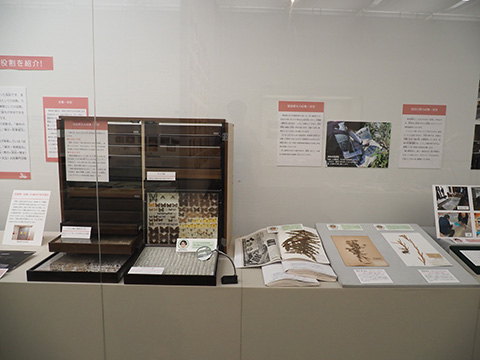

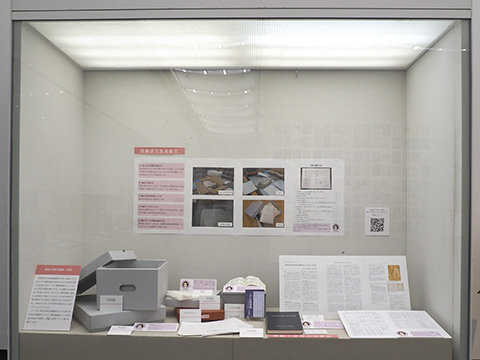

「博物館資料を一挙に紹介!」コーナーにおける歴史分野の展示

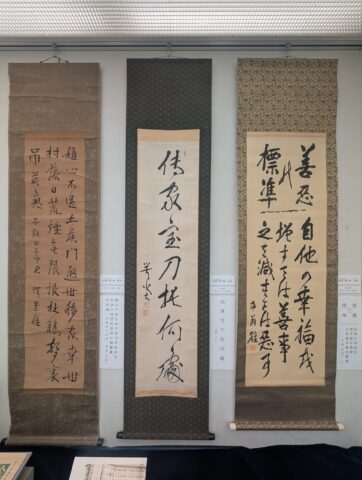

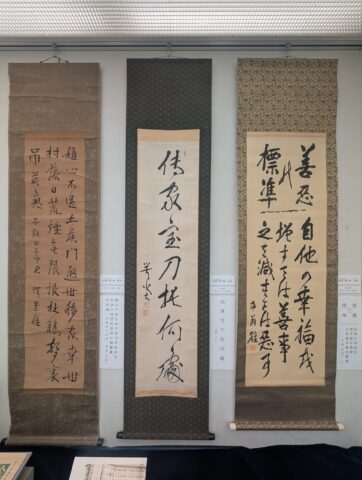

このブログで取り上げる資料は、「博物館資料を一挙に紹介!」コーナーで一番初めにご覧いただくケース内の掛軸三幅です。

左から古い年代順に展示しています。

書を嗜(たしな)む尾崎は、「琴泉(きんせん)」→「学堂(がくどう)」→「愕堂(がくどう)」→「咢堂(がくどう)」→「卆翁(そつおう)」と、生涯で5つの雅号(=ペンネーム)を名乗りました。うち、市立尾崎咢堂記念館の名称にもなっている「咢堂」は、称した期間が最長だったこともあり、よく知られています。

この展示では、様々な時期に書かれた尾崎の書を同時にご覧いただくため、「愕堂」(明治20(1887)年~)から「咢堂」(明治45・大正元(1912)年~)、さらに「卆翁」(昭和22(1947)年~)の雅号で署名された掛軸を並べました。

一番右側の掛軸は、尾崎が90歳を超えてから書かれたものです。高齢になってからの筆跡とは思えないような力強さを感じます。題字の「善悪の標準」は、同じ言葉が刻まれた碑が、尾崎の生誕地である市立尾崎咢堂記念館の前庭に建っています。

加工(A3)-e1755647876188.jpg)

善悪乃標準の碑(市立尾崎咢堂記念館/緑区又野)

ここまで本企画展の歴史分野イチオシポイントを紹介しましたが、照明の影響を受けやすい紙資料を保護する観点から、8月末を目途に「博物館資料を一挙に紹介!」コーナーの展示替えを予定しています。実物をご覧になりたい方は、ぜひお早めにご来館いただけますと幸いです。

また、資料を入れ替えた後の展示も、どうぞ楽しみにお待ちください!

(歴史担当学芸員)

加工(A3)-e1755647876188.jpg)