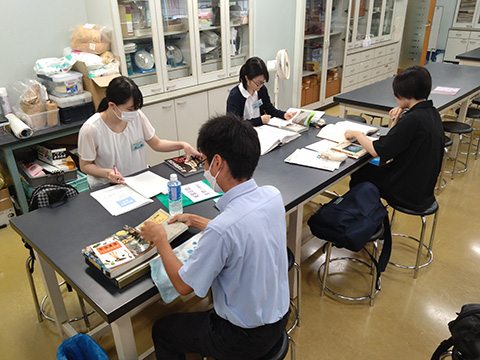

こんにちは!歴史分野の実習生です。

8月13日の分野別実習1日目では”繭うさぎ作り”を行いました。

まずは、相模原市の養蚕の歴史の流れを学びました。

相模原市と養蚕についてDVDを見ている姿

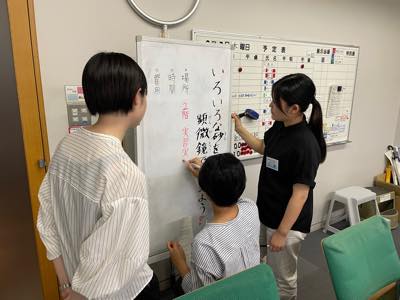

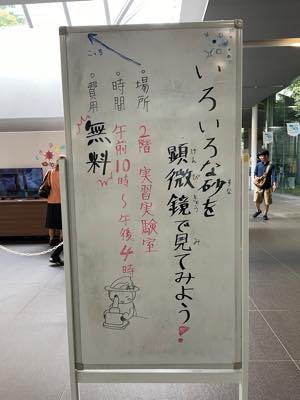

次に、”繭うさぎ作り”案内用のポスターと、会場へ案内するための矢印表示を制作しました。限られた時間の中でいかに分かりやすく制作できるか大変でした。

案内ポスターや矢印案内を作っている様子

生き物としての蚕について学ぶため、動物担当学芸員から説明をしていただきました。

イベントをサポートいただいた市民学芸員さんと、蚕について説明を受けている様子

そして午後のイベントに備え、民俗分野の実習生に繭うさぎの作り方をレクチャーしてもらいました。

実際に繭うさぎを作っているところ

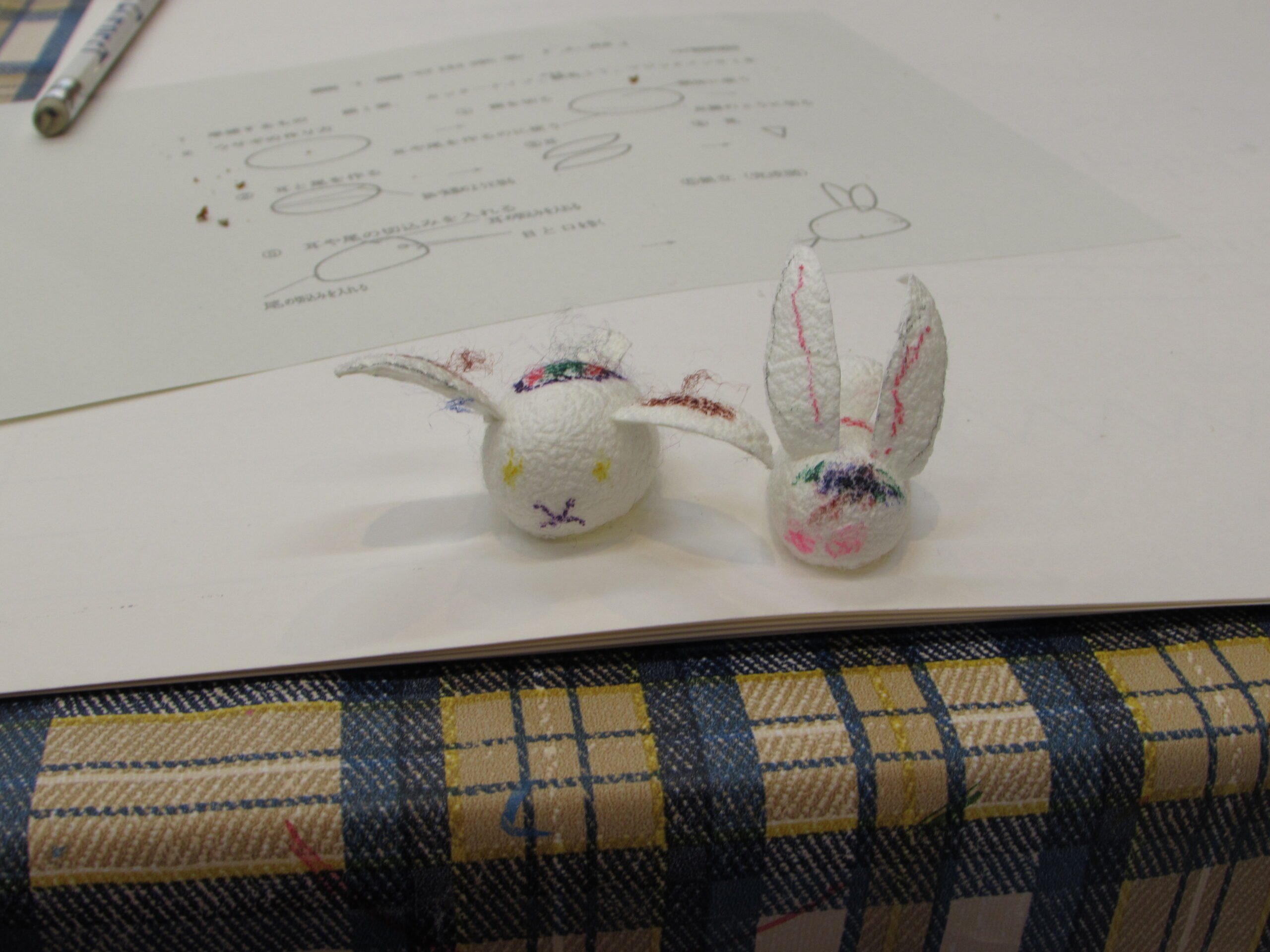

作ってみて、繭が固くうさぎの耳をつけるのがとても大変でした。

また、実際に繭の中から出てきた蚕のさなぎには少し驚きました。

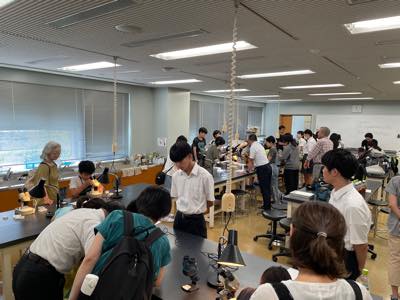

午後からは参加者の方に蚕について教えながら繭うさぎを作りました。

皆さんとても楽しそうに、時には苦戦しながら個性豊かな繭うさぎが誕生しました!

みんなの夏休みの思い出になったらいいなと思います!

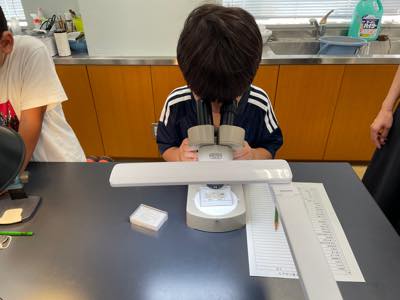

参加されたお子様が作っているところ

かわいい繭うさぎ完成!

分野別実習2日目以降も頑張ります!!!

(2025年度 歴史分野実習生)

.jpg)