6月1日、博物館では今年もカイコの飼育を始めました。一昨日、業者さんから届いた蚕種(さんしゅ:カイコの卵)は、昨日からふ化が始まりました。

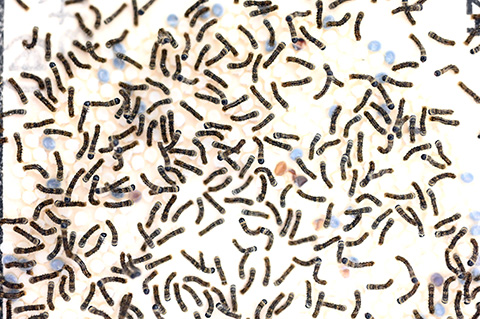

ふ化したてのカイコ 体長2.5ミリメートルほどです

ふ化した順にクワの葉をあげてしまうと、成長がばらついてしまうため、9割がたふ化するまで待ちます。

ふ化したばかりのカイコは、毛が生えているため、毛蚕(けご)と呼ばれます

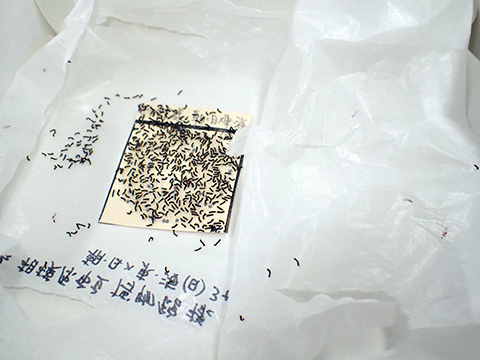

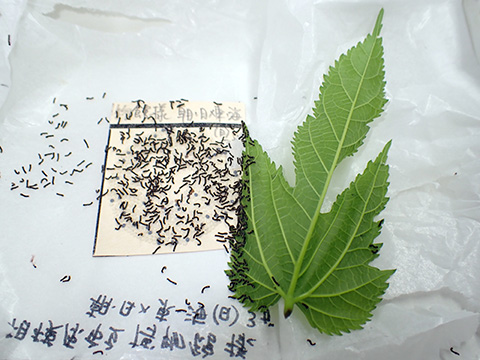

そして、今日(6月1日)のお昼までにほぼ全数がふ化したため、クワを与えることにしました。下の写真は、クワを与える前です。

クワを与える前

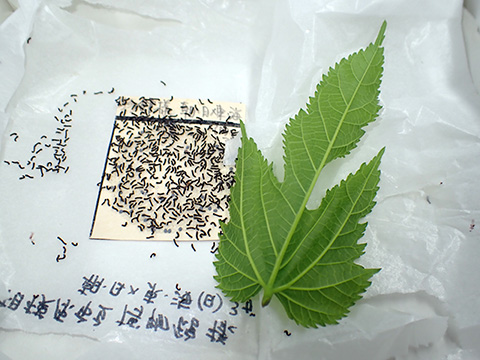

クワを横に置くと、一斉にわらわらとクワの方へ歩き出します。

クワを与えると・・

数分で、このとおり!

葉の左の縁に食いついています

写真ではわかりやすいように、小さめの葉を丸ごと与えていますが、実際は、短冊状に切り、小さなカイコが取り付きやすくします。ルーペで見ると、もう頭を上下に動かしながらしっかり食べています。

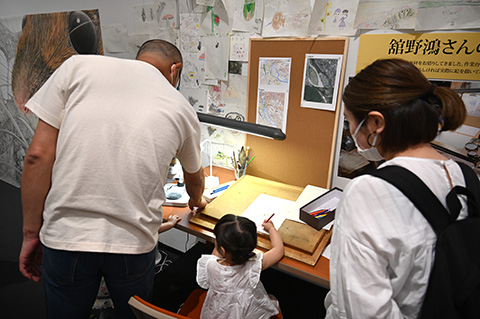

そして、博物館から蚕種を提供した学校へ、今日から出張授業も始まりました。

大沢小学校(市内緑区)での出張授業の様子

今日は小学3年生に授業をしましたが、とても集中して聴いてくれて、たくさんの質問が出ました。

博物館では、6月2日から、繭になる6月下旬にかけて、飼育の様子を展示します。1階エントランス内に設置しますので、どうぞお楽しみに!

※カイコの状態に応じて展示を休止する場合がありますのでご了承ください。