3月13日に相模原市の文化財保護課の主催事業「勝坂を学ぼう!『縄文ムラの地形を観察しよう』」が開催されました。相模原市南区の勝坂遺跡公園周辺の地形や地層の観察会です。

勝坂遺跡公園周辺は1時間半程度歩くだけで、相模野台地の特徴的な地形や地質を見ることができます。

まず、相模野台地の地形や地質の概要について、30分くらいの講義をしました。

相模原台地は大まかに見ると、標高の高い方から、相模原段丘(上段)、田名原段丘(中段)、陽原(みなはら)段丘(下段)の3つの段からなる河岸段丘です。しかし、勝坂遺跡公園より南には、上段と中段の間に当たる段が、細長く断片的に分布しています。この段は中津原段丘と呼ばれています。

段丘上の平らな面を段丘面と呼び、それぞれの段丘の名前を頭につけて、「中津原面」のような呼び方をします。また、段と段の間の急な崖を段丘崖(だんきゅうがい)と呼びます。

勝坂遺跡公園のある中津原面。この面を田名原面とする研究もあります。

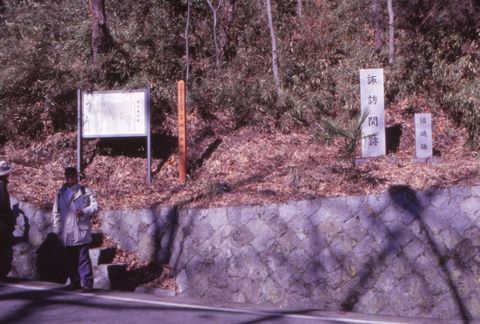

中津原段丘の段丘崖を降りて、鳩川流域の低地に向かいます。今回の観察会の一番の難所?です。土の道で滑りやすく、油断していると転びます。

段丘崖の小道を足元に注意しながら下っていきます。

勝坂遺跡公園の段丘崖の下で、有鹿(あるか)神社の湧き水を観察しました。

陽原面(下段)から鳩川を観察しました。鳩川で見られる礫(れき)は、約2万年前に、かつてこのあたりを流れていた相模川が運んできたもので、鳩川が上流から運んだものではありません。

中津原面に上る坂の途中で、中津原段丘をつくる関東ローム層を観察しました。約2万5千年前の富士山の噴火による溶岩の破片の層や、約3万年前の姶良(あいら)カルデラの噴火による火山灰が含まれる部分もあります。姶良カルデラは今の鹿児島県の桜島あたりにあった火山です。相模原では姶良カルデラからの火山灰は地層としては見ることができず、関東ローム層中に混ざった状態となっています。肉眼で見ることはできませんが、顕微鏡観察で確認することができます。

指を指しているあたりに約2万5千年前の富士山の溶岩の破片の層、写真の下端あたりに、約3万年前の姶良カルデラの火山灰が含まれています。

写真ではわかりにくいですが、中津原面から相模原面へと上る坂道です。人が立っているあたりは中津原面です。段と段の間が崖とならずに、緩やかな坂となる場合もあります。

中津原面上から相模川の対岸(西側)の中津原台地を眺望しました。中津原台地はほとんど中津原段丘だけで構成されています。

最後に、陽原段丘(下段)まで下りて、中津原段丘の段丘崖に見られる段丘礫層を観察しました。崖の手前を流れる小川は、湧き水が集まってできたものです。

小川がつくった谷状の地形の対岸は田名原段丘(中段)です。

縄文時代には勝坂遺跡公園周辺の地形はすでにできあがっていたので、縄文時代の人たちも同じような風景を眺めながら暮らしていたのでしょう。

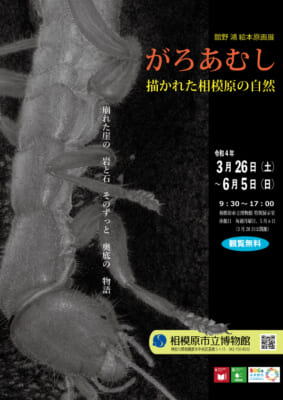

こちらは、お子様から大人まで、虫が大好きな方や、絵本好きの方だけでなく、多くの皆さんにお楽しみいただける工夫された展示内容です。びっくりしたり、感心したりしながら、興味がどんどん広がります。会場内にはフォトスポットもあります。「本格的な一眼レフよりも、スマートフォンの方が面白い写真が撮れますよ」とは担当者の弁。地下の世界に迷い込んだ写真などなど…みなさん、どんな写真を撮影されるのでしょうか。

こちらは、お子様から大人まで、虫が大好きな方や、絵本好きの方だけでなく、多くの皆さんにお楽しみいただける工夫された展示内容です。びっくりしたり、感心したりしながら、興味がどんどん広がります。会場内にはフォトスポットもあります。「本格的な一眼レフよりも、スマートフォンの方が面白い写真が撮れますよ」とは担当者の弁。地下の世界に迷い込んだ写真などなど…みなさん、どんな写真を撮影されるのでしょうか。