1月15日(日)から、市立博物館の自然・歴史展示室 郷土の歴史コーナー内で市史ミニ展示「津久井郷土資料室と雑誌『日本少年』」を開催しています。

平成30(2018)年2月に完了した『相模原市史』(※1)編さん事業ですが、その後も市史・町史編さん過程で収集した資料等を紹介することで、郷土の歴史や魅力をより多くの方に知っていただけるよう、年3回内容を替えてミニ展示を行っています。(以前の市史ミニ展示の様子はこちらです。)

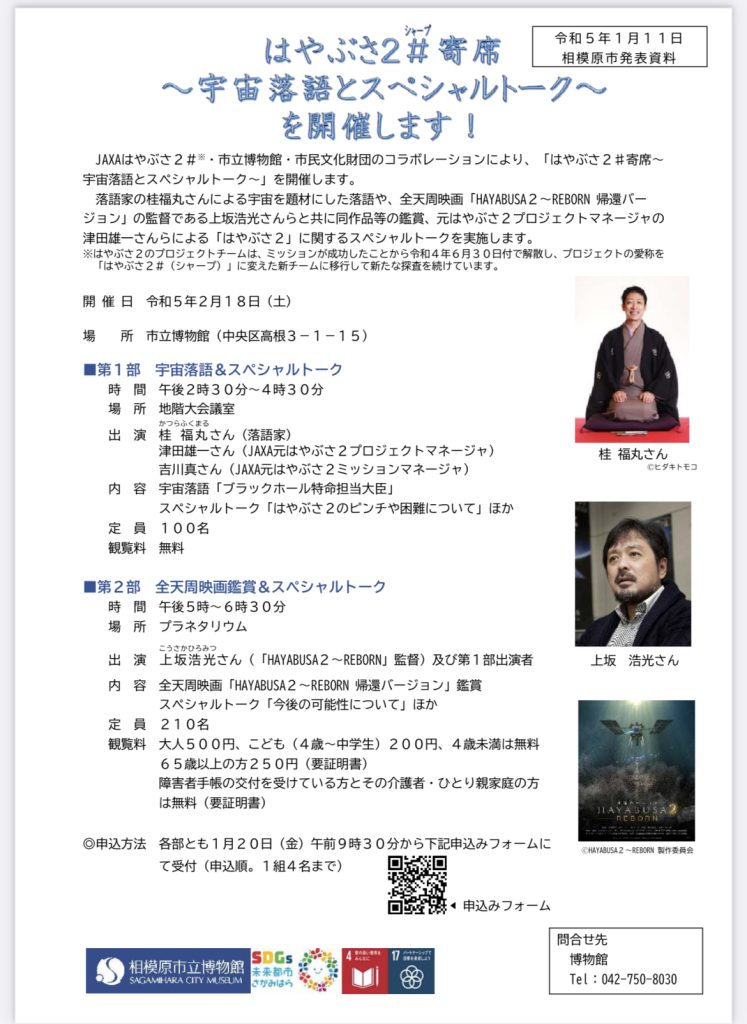

本年度最後を飾る市史ミニ展示は、かつて緑区中野にあり、惜しまれつつも平成27(2015)年に閉室した「津久井郷土資料室」と、その収蔵資料を代表して明治39(1906)年創刊の雑誌『日本少年』をテーマにしています。

郷土の歴史コーナー「旧清水家模型」近くで展示中

津久井郷土資料室は、緑区若柳出身の郷土史家・鈴木重光(すずき しげみつ)氏の収集資料をはじめとする津久井地域住民からの寄贈資料を展示・保管しており、昭和46(1971)年の開設以降、地域の資料館として親しまれていました。

閉室後、建物は取り壊されましたが、津久井郷土資料室が所蔵していた津久井地域の貴重な資料群は現在、相模原市立博物館に移管されています。

その収蔵資料の中でも、少年少女雑誌は1,200冊超の圧倒的な点数を誇っています。

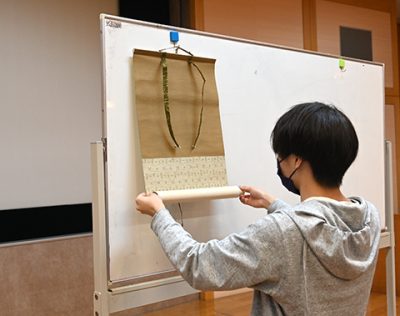

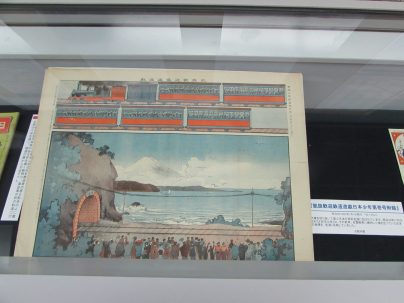

とりわけ、本ミニ展示で取り上げている『日本少年』創刊号は、綴じ込み付録の絵葉書が切り離されておらず、日露戦争後の世相を強く反映した同号付録「凱旋歓迎鉄道遊戯(がいせんかんげいてつどうゆうぎ)」とともに良好な状態で色鮮やかに残っています。こちらは実物を展示していますので、ぜひご覧ください。

色鮮やかな実物資料は必見です

そのほか、別の号の『日本少年』と付録の実物や、実は蚕業(さんぎょう)取締所(※2)としてつくられた前身となる建物など、写真や解説パネルで詳しく紹介しています。

地域に愛された津久井郷土資料室の歴史と、雑誌から見える人々の生活の様子について、本ミニ展示をご覧になって知っていただければと思います。

開催期間は3月18日(土)までです。

※1 『相模原市史』は、博物館2階市民研究室や市内の図書館等でご覧いただけるほか、市役所行政資料コーナー(郵送対応可)、市内一部書店(相模原市書店協同組合加盟店)でお買い求めいただけます。

※2 養蚕業がさかんな津久井地域において、蚕の病気予防のための検査や、蚕糸業に関わる各種業者の管理監督を行うための施設。