相模原市の遺跡のうち、1番多い時代は何時代でしょうか??

正解は本記事の後半でお伝えします。

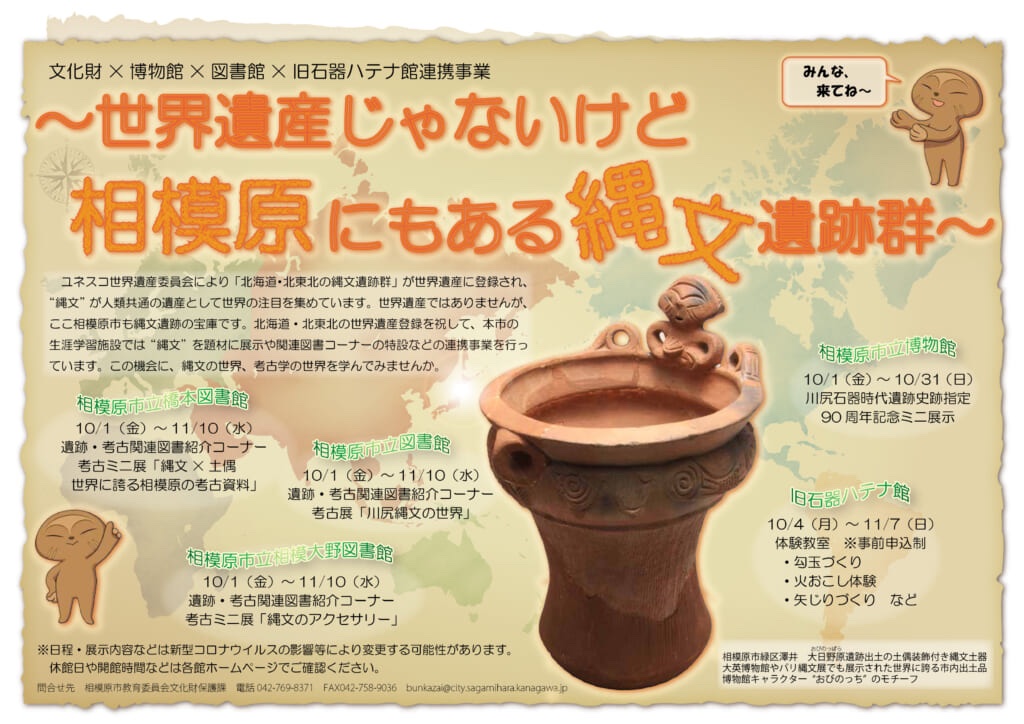

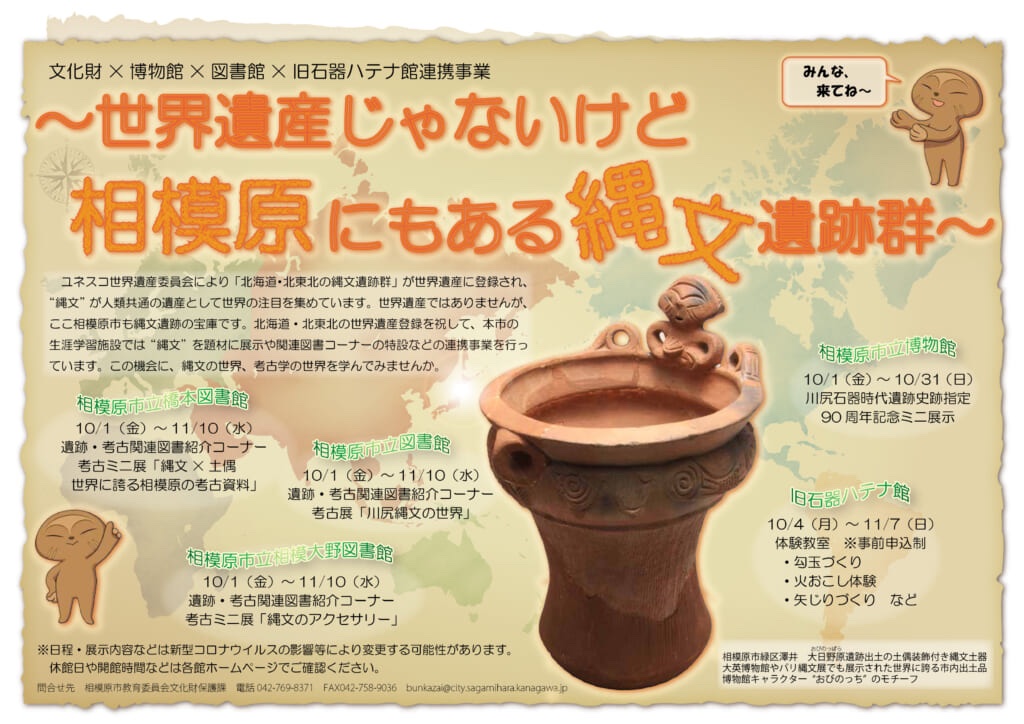

市の歴史を考える上で縄文時代は大変重要です。また今年7月にはユネスコの世界遺産に「北海道・北東北の縄文遺跡群」が登録され、今まで以上に縄文時代が注目されています。

そこで、相模原の縄文時代をより皆様に知っていただくために、博物館ではミニ展示を、市立図書館・橋本図書館・相模大野図書館では縄文遺跡に関する展示や遺跡・考古関連図書コーナーを特設しています。さらに旧石器ハテナ館では矢じりづくり、火おこし体験などを行っています。

市立図書館:考古展「川尻縄文の世界」11月10日(水)まで

橋本図書館:考古ミニ展「縄文×土偶 世界に誇る相模原の考古資料」11月10日(水)まで

相模大野図書館:考古ミニ展「縄文のアクセサリー」11月10日(水)まで

【相模原市の図書館HP】https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/toshow/html/tenji/tenji_20211001_1148.html

旧石器ハテナ館:体験教室 矢じりづくり、火おこし体験、勾玉づくりなど 11月7日(日)まで

【旧石器ハテナ館HP(相模原市公式HP)】 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kyouiku/bunkazai/1010295.html

博物館ではミニ展示「川尻石器時代遺跡史跡指定90周年記念ミニ展示」を10月31日(日)まで開催しています。

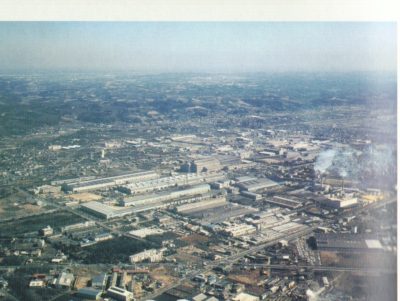

川尻石器時代遺跡は緑区の谷ヶ原二丁目ほかに位置している国指定の史跡です。学術上重要な遺跡であることから、今から90年前の1931(昭和6)年に指定され、その後、史跡内やその周辺で40か所以上の発掘調査が行われています。その調査成果から長期間続いた縄文時代のムラ跡であることが分かっています。やや専門的ですが、縄文時代中期(今から約5,000年前)から晩期(今から約3,200年前)までムラ跡がつづいたことが発掘調査で確認されており、これほど長く続いた集落遺跡は市内ではありません。

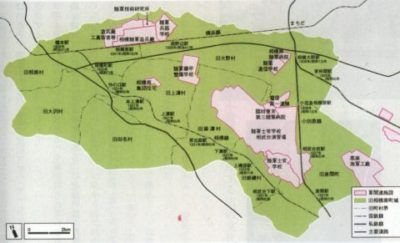

写真中央に相模川が流れ、その東側に遺跡があります。

展示では個人蔵の資料をお借りし、展示しています。これらの資料は博物館で日常的に展示しているものではなく、この資料を間近で見学できるのは10月31日までです。そのほか、指定の経緯や遺跡の特徴をパネルで説明しています。

川尻石器時代遺跡でみつかった土偶(上段)、耳飾り(下段)(個人蔵)

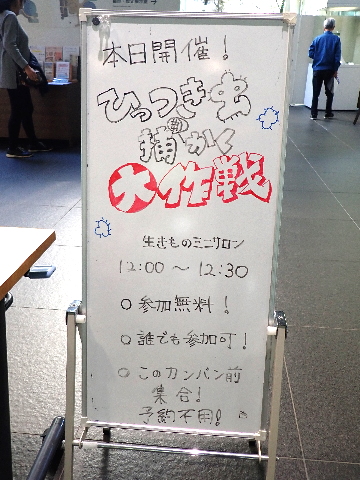

博物館1階エントランスです。

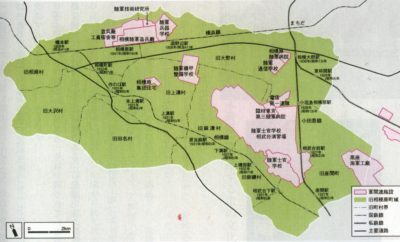

また博物館では「さがみはら縄文遺跡マップ」を作成し、博物館以外にも図書館3館、旧石器ハテナ館で無料配布しています。これは市内で発掘調査された縄文遺跡の場所と、その遺跡でみつかった特徴的な遺構や出土品をわかりやすく紹介したものです。この機会にぜひ入手してみてください。

そして冒頭のクイズの答えですが、答えは「縄文時代です」。このさがみはら縄文遺跡マップに掲載している遺跡は代表的なもので、それ以外にも数多くみつかっています。

市内の縄文遺跡を紹介しています。

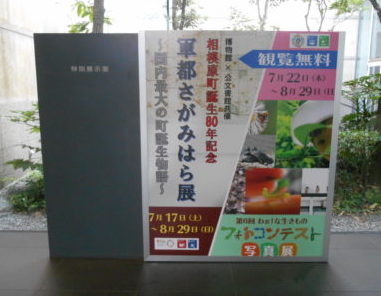

博物館、図書館3館、旧石器ハテナ館での連携事業は今回初の取り組みです。ぜひこの機会に縄文時代にふれてみてはいかがでしょうか?ご来館をお待ちしております。

※新型コロナウィルス感染症の状況により企画展が中止または変更になる場合があります。最新情報は各施設のHPやお電話にてご確認をお願いいたします。