今回のテーマとする武将の伝説としては、すでに木の伝説で南区下溝の「さいかちの木」を紹介しました。これは永禄12年[1569]の武田信玄と小田原北条氏の戦いに伴うもので、武田信玄が小田原攻めをした際に、先に戦いに勝つとして幸先(さいさき)を祝って植えたと言われています(平成11年[1999]4月30日撮影)。

津久井地域には、小田原攻めの帰路の際に通ったとされる信玄の軍道という信玄道と伝える道が各地にあります(平成18年[2006]6月28日)。

さらに緑区寸沢嵐(すわらし)には、武田軍が打ち取った敵軍の首を洗ったとする池があり(写真上・平成20年[2008]2月23日)、緑区青根には、山梨に帰る武田軍と伊勢原市の日向薬師(ひなたやくし)の法印(ほういん・山伏)との間で行われた激しい戦いで戦死した法印を葬ったという塚があります(写真下・平成19年[2007]3月7日)。

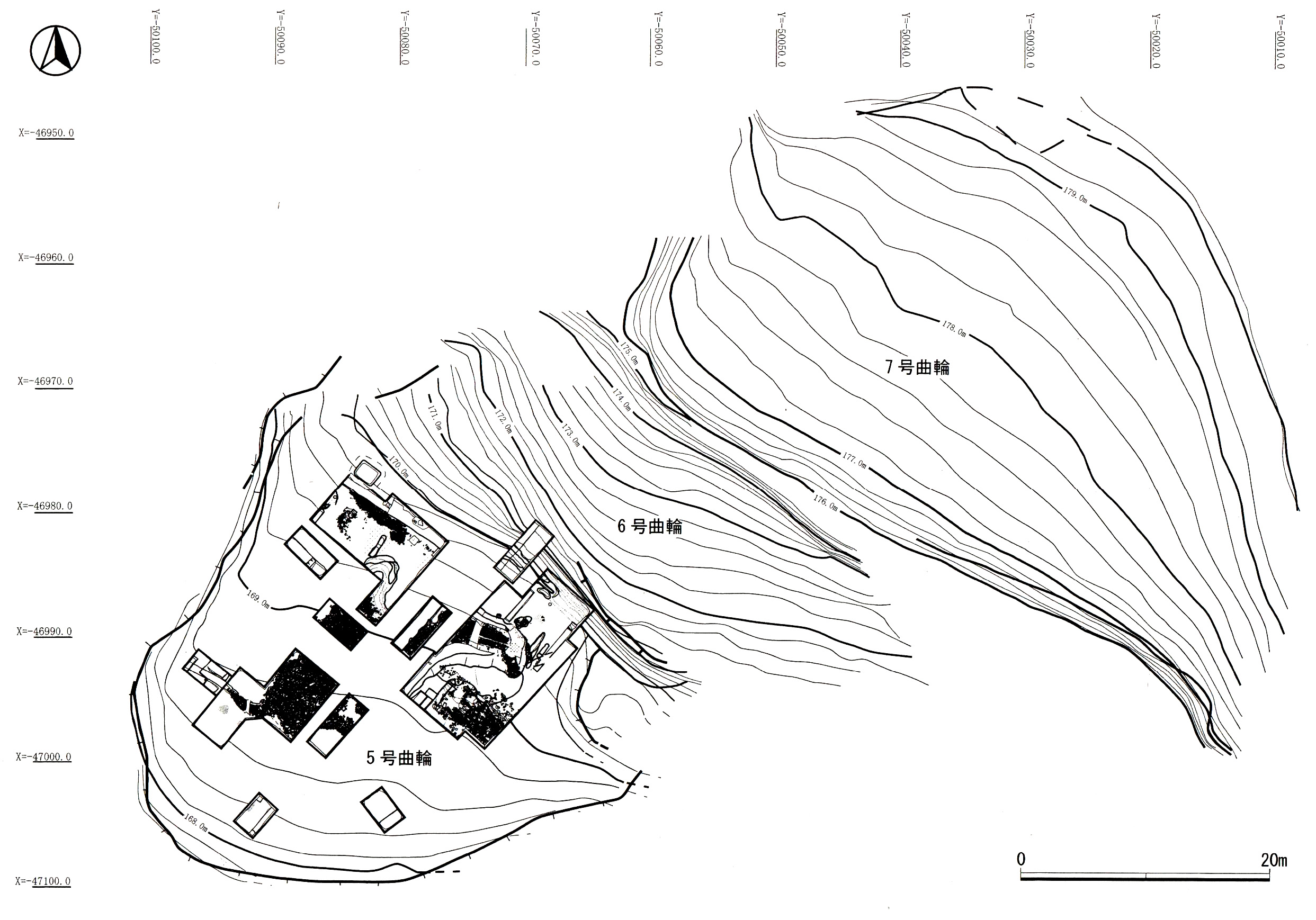

津久井城は、現在の津久井湖の東南にそびえる城山にある古城跡です。戦国時代、甲州(山梨県)と相州(神奈川県)を結ぶ交通の要衝(ようしょう)の地に位置し、小田原北条氏の家臣である内藤氏が城主でした。

このブログでも、No.72境川の伝説で八王子城が豊臣秀吉の軍に攻められた際に、津久井城も落城したと聞いて、馬から降りて持っていた梅の枝を突き刺したという下馬梅(げばうめ)や、津久井城が攻められた際に、城兵の首を埋葬したとの江戸時代の資料がある塚(富士塚)をNo.76で紹介しています。

一枚目の写真は、緑区根小屋地区から見た城山(平成19年[2007]4月7日)、二枚目は城跡の各所に見られる竪(たて)に掘られた空堀です(平成18年[2006]4月7日)。三枚目は城内にある宝ヶ池(たからがいけ)で、兵士が刀を研(と)いだので水が濁っているとも伝えられています(平成18年[2006]6月2日)。

なお、津久井城主・内藤氏と伝わる墓が緑区根小屋の功雲寺にあります(平成18年[2006]6月2日)。

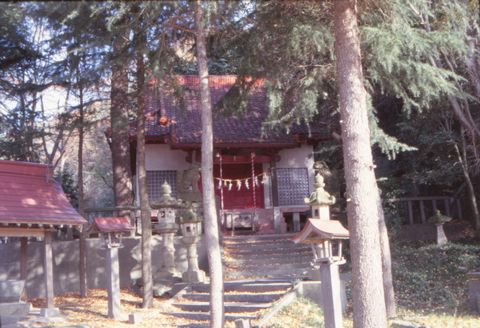

最後に、やはりこのブログNo.76の塚で、徳川家康の棺(ひつぎ)を、静岡の久能山から日光まで運ぶ際に築かれたと言われる一里塚のことを記しましたが、家康の家臣であった内藤清成(ないとうきよなり)は、領地であった新戸村に陣屋(じんや・屋敷)を設けました。その一角と伝わるところにあるのが南区新戸の陣屋稲荷で、稲荷に至る小道は陣屋小路と言われています(平成11年[1999]8月1日)。

これまで数回にわたり伝説に関係した内容を記してきました。次回は伝説の最後として、市内でも著名なデイラボッチについて紹介したいと思います。