現在開催中の企画展「相模原市立博物館 30年の歩みを未来へ」の展示物から、専門分野ごとにイチ押しの資料を紹介します!

今回は、天文分野です。

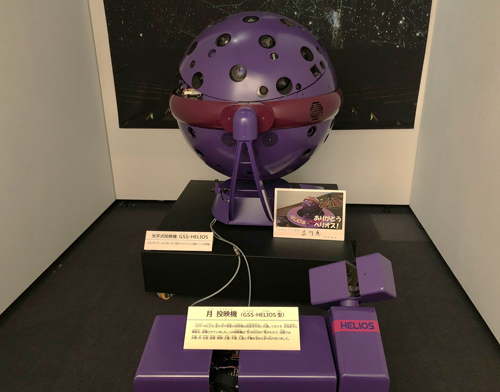

企画展を開催している特別展示室に入って、一番奥にひっそりと隠れるように展示しているのが、開館当初(1995年)から約29年間プラネタリウムで星を映し出していた光学式投映機「GSS-HELIOS(ジーエスエス ヘリオス)」の実物機器です。

当館プラネタリウム ”旧”光学式投映機「GSS-HELIOS」(実物)

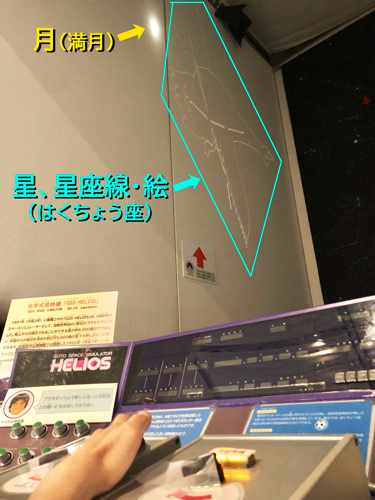

【企画展コーナー③「博物館の役割を紹介!」】の”展示・教育普及”のエリアで紹介していますが、なぜ奥まった目立たない場所に設置しているのかというと、それには理由があります。実は、この「GSS-HELIOS」は体験展示となっており、手前にある操作卓から星座をつくる”星(恒星)”の一部や”星座線”、”星座絵”を点灯することができます。実際に皆さんが操作をして、映し出す星たちが確認できるよう、照明を薄暗くする必要があったので、壁に囲まれた一番奥の場所になりました。

しかも、ここではもう一つ、「GSS-HELIOS」の天体を実際に操作して点灯できる投映機を設置しています。それが、この”月”投映機です。

手前が “月” 投映機、奥の球体が光学式投映機「GSS-HELIOS」本体

“月”は形が丸い満月の状態で点灯するため、星や星座線、星座絵よりも明るく映る姿を確認できます。ぜひ、皆さんも解説員になったつもりで、これらプラネタリウム機器を操作してみてはいかがでしょうか。

“月”や”星座”たちは左側の白い壁、高いところに点灯します

またお時間がありましたら、この夏に全面リニューアルした新プラネタリウム(有料)もご覧いただけると嬉しいです。

今回のリニューアルで導入した光学式投映機「ケイロンⅢ SAGAMIHARA」は約10億個の星を映し出すことができますが、展示中の旧投映機「GSS-HELIOS」と見比べてみると、新旧投映機の大きさの違いを確かめることができます。

中央の青い帯がある球体が “新”光学式投映機「ケイロンⅢ SAGAMIHARA」

(天文担当学芸員)